Stille war einmal heilig – im Wortsinn, aber auch kulturell. Sie war das, was Räume verband: Kirchen, Tempel, Museen, Wälder, Berge. Heute ist sie selten, fast exotisch. Der Mensch hat sich daran gewöhnt, von Geräuschen umgeben zu sein – so sehr, dass die absolute Ruhe vielen unheimlich geworden ist. Was das über uns sagt, und wie Lärm zur Signatur unserer Zeit wurde, ist das Thema dieses Essays.

Der stille Raum: Ort der Andacht, der Kunst, der Natur

Ob Kathedrale, Moschee oder Zen-Garten – heilige Orte leben von der Zurücknahme. Ihre Wirkung entsteht nicht durch Lautstärke, sondern durch Reduktion. Auch Ausstellungen und Museen basieren auf dieser Logik: der Konzentration auf das Wesentliche. Ebenso die Natur – sie wirkt durch das Fehlen des Alltäglichen. Und doch: In all diesen Räumen ist die Stille bedroht. Nicht nur durch äußere Lärmquellen, sondern zunehmend durch uns selbst.

Von sakral zu profan: Lärm in religiösen Stätten

Religiöse Orte haben über Jahrhunderte ein kollektives Gespür für Stille hervorgebracht. Doch heute betritt man Kirchen, Moscheen oder Tempel nicht selten inmitten von Geräuschen: vibrierende Handys, unbedachte Gespräche, fotografierende Besucher. Was fehlt, ist nicht nur der Respekt, sondern das Verständnis für den Charakter solcher Orte. Der Übergang vom Alltag zur Andacht gelingt nicht mehr automatisch. Und so bleibt die Stille als atmosphärisches Element auf der Strecke.

Museen als Orte des Stillstands – und der Störung

Auch Museen leben von der Stille. Sie laden zur Betrachtung, zur Reflexion ein – ein bewusst verlangsamter Raum. Doch selbst hier regieren heute digitale Geräusche: Audio-Guides, YouTube-Videos, Gesprächsflut. Die Störung ist oft selbstgewählt: Musik auf Kopfhörern, Live-Kommentare, geteilte Erlebnisse. So verwandelt sich der kontemplative Raum in einen konsumierten. Das Sehen verliert seine Tiefe, weil es vom Hören überlagert wird.

Ruhe als Voraussetzung für Wahrnehmung – besonders bei neurodivergenten Menschen

Stille ist nicht nur eine kulturelle oder spirituelle Qualität – sie ist auch funktional notwendig, um Details wahrzunehmen. Ohne Ruhe fehlt die Konzentration auf das Feine, das Leise, das Subtile. Das betrifft uns alle – aber besonders neurodivergente Menschen. Wer Reize intensiver verarbeitet, wer auf Geräusche sensibel reagiert, für den wird Lärm schnell zur Überforderung. Autistische Menschen etwa erleben akustische Reizüberflutung nicht als Unannehmlichkeit, sondern als Schmerz. Sie brauchen strukturierte Ruhe, um überhaupt wahrnehmen, verstehen und interagieren zu können. Für sie ist Stille keine Kür, sondern Bedingung für Teilhabe.

Doch genau diese Ruhe wird immer schwerer zugänglich. Wenn selbst Museen, Kirchen oder Naturorte akustisch überlagert sind, wird eine stille Wahrnehmung – und damit auch eine inklusive Teilhabe – zunehmend ausgeschlossen. Eine Kultur, die Stille verlernt, grenzt damit unbewusst viele aus. Das macht die Forderung nach achtsamen, stillen Räumen nicht zu einer romantischen, sondern zu einer sozialen – und politischen – Notwendigkeit.

Die akustische Kolonisierung der Natur

Wer in die Natur flieht, sucht oft Ruhe. Doch selbst dort ist sie kaum noch zu finden. Flugzeuge am Himmel, ferne Autobahnen, Drohnen im Wald. Was früher Vogelzwitschern war, ist heute eine Kulisse aus Technik. Doch das ist nur die halbe Wahrheit: Auch hier ist der Mensch sein eigener Störenfried. Bluetooth-Boxen auf Wanderwegen, Podcasts beim Waldspaziergang, Selfie-Sessions mit Musikuntermalung. Die Natur wird nicht mehr gehört – sie wird übertönt.

Die Unfähigkeit zur Stille – kulturelles Symptom unserer Zeit?

Stille ist heute nicht mehr nur selten – sie ist vielen unangenehm geworden. Das Bedürfnis nach Dauerbeschallung, nach Hintergrundgeräuschen, nach Ablenkung ist tief verankert. Musik wird beim Einschlafen gehört, Podcasts begleiten Autofahrten, Videos werden ohne Pause konsumiert. Selbst Meditation wird mit App und Stimme gesteuert. Die absolute Stille – ohne Reiz, ohne Input – wirkt verstörend. Sie konfrontiert uns mit uns selbst, mit dem Jetzt. Und das scheint schwer auszuhalten.

Lärm als Normalzustand – Verkehr, Technik, Konsum

Verkehrslärm ist längst allgegenwärtig. Nicht nur in Städten, auch auf dem Land, in Schutzgebieten, sogar in Nationalparks. Der Mensch hat die Welt akustisch überformt. Flugzeuge, Autos, Züge, Maschinen – der Geräuschpegel ist stetig gewachsen. Das Tragische: Wir haben uns daran gewöhnt. Lärm ist nicht mehr Ausnahme, sondern Standard. Und in dieser Normalisierung verliert die Stille ihre Berechtigung. Wer sie sucht, gilt schnell als empfindlich oder rückständig.

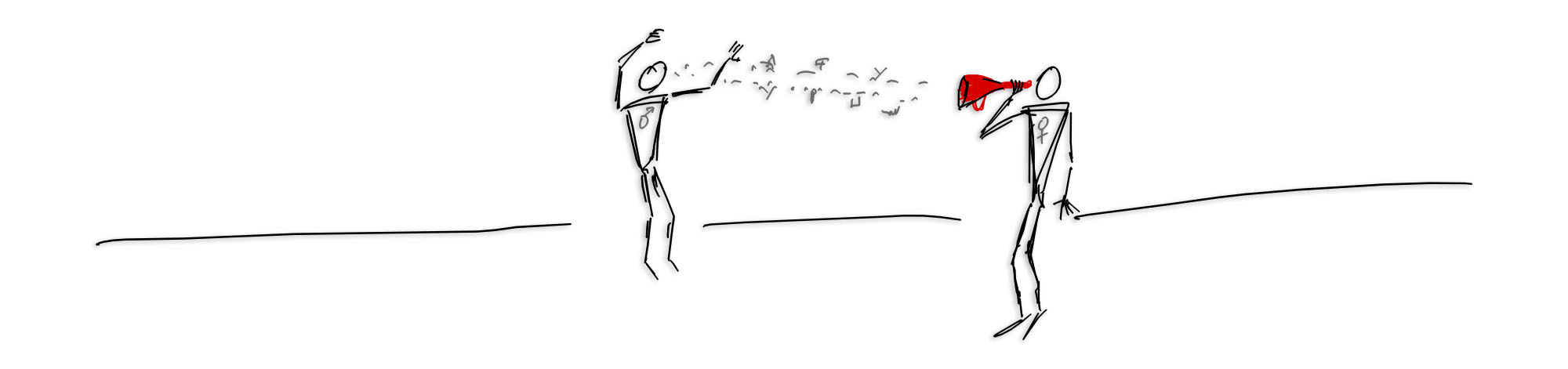

Selbstgemachter Lärm – über die paradoxe Suche nach Ruhe

Die vielleicht größte Ironie: Viele Menschen suchen bewusst Orte der Stille – und bringen ihren eigenen Lärm mit. Kopfhörer im Kloster, Musik auf der Yogamatte, Social-Media-Scrollen im botanischen Garten. Selbst der Rückzug ist inszeniert, multimedial begleitet. Die eigene Stimme, das eigene Denken, der eigene Rhythmus – all das wird überdeckt. Die Stille wird so zum Hintergrundrauschen degradiert, statt selbst zum Medium zu werden.

Was es bräuchte: Neue Kultur der Achtsamkeit

Die Wiederentdeckung der Stille ist keine nostalgische Geste – sie ist eine kulturelle Notwendigkeit. In Zeiten digitaler Überforderung, psychischer Erschöpfung und permanenter Reizverfügbarkeit braucht es Räume, in denen nichts passiert. Orte, die nicht kommentiert, geteilt oder vertont werden. Dafür braucht es Bildung – ein neues akustisches Bewusstsein. Und den Mut, auszuhalten, was passiert, wenn nichts passiert.

Fazit: Die Rückkehr der Stille – kein Luxus, sondern Widerstand

Stille ist nicht Luxus. Sie ist Widerstand gegen das Tempo der Zeit, gegen die Ökonomisierung jeder Sekunde. Wer sie sucht, muss sich lösen – vom Smartphone, vom Lautsprecher, vom Bedürfnis, alles zu kommentieren. Und vielleicht liegt genau darin ihre Kraft: Stille zwingt uns zur Präsenz. Ob in einer Kathedrale, einem Museum oder einem Waldstück – wo sie möglich ist, wirkt sie transformierend. Und wer sie zulässt, hört vielleicht zum ersten Mal wirklich hin.