Manchmal sind es die kleinen Objekte des Alltags, die den Charakter einer Familie enthüllen. Bei manchen ist es der Autoschlüssel, bei anderen die Butterdose. In diesem Haus jedoch – das weiß ich mittlerweile mit der festen Überzeugung einer Zimmerpflanze mit Langzeitgedächtnis – ist es die Fernbedienung.

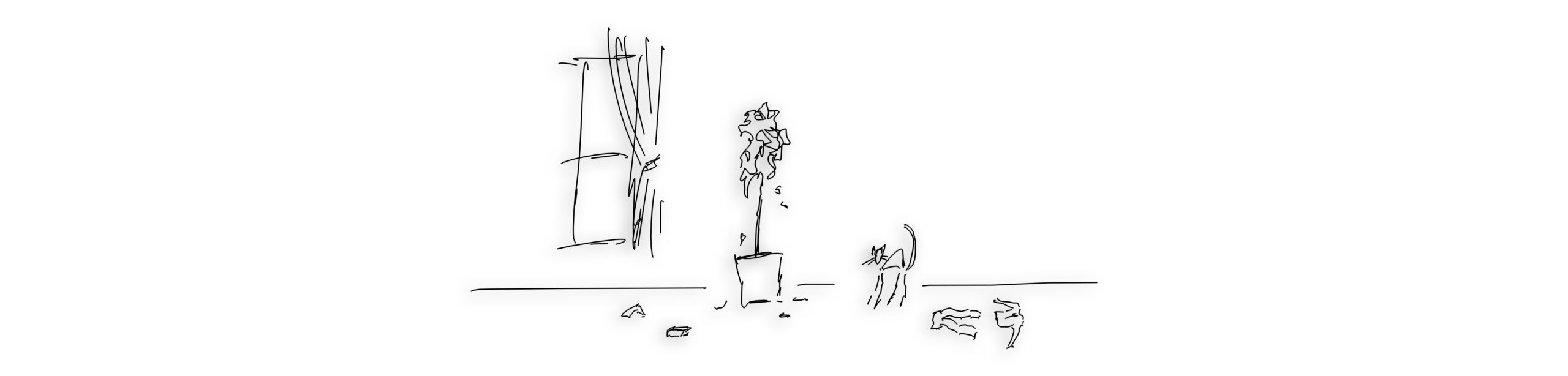

Seit Jahren stehe ich hier im Wohnzimmer, Wurzeln tief im runden Terrakottatopf, Blätter halb im Sonnenlicht, halb im stillen Staub des Sofatischs. Und ich schwöre: Diese Familie könnte einen Weltkrieg mit stoischer Gelassenheit überstehen – aber keine fünf Minuten ohne ihre TV-Fernbedienung.

Der Tag, an dem sie verschwand

Es begann, wie solche Tragödien eben beginnen: unspektakulär. Kein Blitz vom Himmel, kein mystischer Klangteppich. Nur ein ganz gewöhnlicher Samstagabend, in jener müden Grauzone zwischen lieblos bestellter Pizza und der zähen Diskussion darüber, wer jetzt endlich die neue Serie auswählen darf. Der Fernseher lief noch, irgendwo brummte die Spülmaschine zusammen mit dem verzweifelten „Tür-Zu-Piepsen“ des Kühlschranks eine Hintergrundmelodie der Normalität. Und dann, kaum eine Sekunde der Unaufmerksamkeit später, war sie fort.

Ein leises „Wo ist eigentlich die Fernbedienung?“ – ausgesprochen mit dem Tonfall, mit dem man sonst nach verlegten Hausschuhen oder verschwundenen Schlüsseln fragt. Noch kein Drama, eher eine beiläufige Irritation. Aber in diesem Haus weiß ich: Das ist der erste Riss in der Statik des häuslichen Kosmos. Danach kommt die Zersetzung. Langsam, aber unausweichlich.

Die Fernbedienung – dieser unscheinbare Plastikstab von vielleicht zwanzig Zentimetern Länge – ist hier keine Nebensache. Sie ist das Symbol moderner Machtverteilung, das Zepter des kollektiven Wohlbefindens. Wer sie hält, darf bestimmen, worüber geschwiegen, geseufzt oder gestritten wird. Wer sie verliert, steht außerhalb der Ordnung. Und so war ihr Verschwinden nichts weniger als ein sanfter Putsch.

Ich gebe offen zu: Ich wusste sofort, wo sie war. Pflanzen haben ein Gespür für das, was sich im Erdreich verbirgt – und für die dahinterliegenden Intentionen. Katzen haben dagegen eine Vorliebe für symbolische Gesten. Diese hier im Besonderen. Sie ist ein kleines, pelziges Genie der Inszenierung – halb Zenmeisterin, halb Anarchistin. Und offenbar hatte sie beschlossen, das Zentrum häuslicher Macht zu entmachten, indem sie die Fernbedienung im einzig würdigen Heiligtum vergrub: meinem Topf.

Tief genug, um den Verdacht zu vermeiden. Flach genug, dass ich sie spüren konnte. Ein feines, kaltes Rechteck aus Kunststoff, das sich zwischen meine Wurzeln schob wie ein unerwünschter Gedanke zwischen zwei Träume. Ich fühlte es sofort – ein Fremdkörper im sonst harmonischen Netz aus Erde, Ton und Leben. Eine Störung, die vibrierte, noch bevor jemand nach ihr zu suchen begann.

Ich lebte mit diesem Wissen. Ohne Eile, ohne schlechtes Gewissen. Denn das Schweigen gehört zu den unterschätzten Fähigkeiten eines Ficus. Menschen nennen es Gleichgültigkeit. Ich nenne es: Photosynthese der Geduld.

Während über mir also allmählich die ersten Stimmen lauter wurden, verbarg ich unter meiner grünen Stille den Keim der nächsten häuslichen Revolution. Und ich muss gestehen, ein Teil von mir genoss das: zu wissen, was sie nicht wissen, und doch zu schweigen. Wer täglich still Wurzeln schlägt, weiß, dass Wahrheit am besten wächst, wenn man sie nicht gießt.

Phase 1: Die harmlose Suche

Am nächsten Morgen: ein diffuses Rascheln, gefolgt von dem ersten, noch unschuldigen „Wo ist denn die Fernbedienung?“ – ausgesprochen im Tonfall eines Menschen, der fest davon überzeugt ist, sie vor wenigen Minuten noch gesehen zu haben. Dieses leise Fragezeichen hängt in der Luft wie ein aufziehendes Gewitter: zunächst kaum spürbar, aber mit einem Unterton, den ich als Ficus mittlerweile deuten kann wie andere den Wetterbericht. Der Sturm kommt – er braucht nur noch Zeit.

Vorerst allerdings bleibt die Stimmung noch gelassen. Niemand verdächtigt niemanden. Das Sofa wird halbherzig geschüttelt, die Decke gelüftet, die Kissen gestürzt, als würden sie unter Eid vernommen. Ein Ritual der Hoffnung, das man eher pflegt, als dass man daran glaubt. Denn seit jeher wissen diese Menschen: Was einmal in den Polstern verschwindet, taucht frühestens nach Weihnachten wieder auf – meist als Krümel oder als längst vergessene Ohrhörer.

Der Vater tritt schließlich an, mit dem entschlossenen Blick jener Spezies Mann, die auf Rätsel mit „Systematik“ reagieren will. Sein Körper kippt leicht nach vorn, als wolle er damit die Logik anlocken. Er murmelt Dinge wie „Moment, das kann ja gar nicht sein“ oder „Die muss doch hier irgendwo…“. Ein Satz, der jedes Mal scheitert, aber trotzdem wiederholt wird, als könnte sich durch seine Wiederholung eine neue Wirklichkeit bilden.

In diesem Moment fühle ich mich an Vera F. Birkenbihl erinnert – jene kluge Beobachterin menschlicher Gewohnheiten, die den Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Suche präziser beschrieb als jeder Neurobiologe: Männer, sagte sie, suchen wie Spürhunde. Tunnelblickartig. Geradeaus, zielgerichtet, überzeugt, dass Ordnung der Schlüssel zum Chaos sei. In diesem Wohnzimmer allerdings ist Logik nur ein Gerücht, das man gelegentlich zitiert, wenn man gerade nichts anderes zur Hand hat.

Die Mutter dagegen bewegt sich im Raum, als würde sie das Verschwundene fühlen wollen. Keine Geradlinigkeit, sondern Wellenbewegung. Ein Blätterrauschen in menschlicher Form. Sie hebt eine Zeitschrift an, legt sie hin, schaut zum Fenster, denkt an den Müll, das Katzenfutter, die Spülmaschine. Ihr geistiges Multitasking gleicht meinen Wurzeln – viele Richtungen, keine klare Linie, aber erstaunlich belastbar. Während sie also auf der Suche nach der Fernbedienung auch gleich die halbe Familienorganisation überdenkt, entsteht aus Chaos stiller Fortschritt. Denn während der Vater „Effizienz“ sucht, entdeckt sie wenigstens die seit Wochen vermisste Lesebrille hinter dem Sofakissen.

Ich beobachte das Ganze mit der Gleichmut jener, die seit Jahren wissen, dass Suchaktionen in diesem Haus immer denselben Ablauf haben: Zuerst kommt das Suchritual, dann die Schuldfrage, danach die metaphysische Phase („Vielleicht hat sie sich einfach in Luft aufgelöst?“). Es ist ein wiederkehrendes Spiel aus Aktion, Zweifel und Selbstgespräch – ein Theaterstück des Homo domesticus, aufgeführt in meinem Blickfeld. Und ich, der Ficus, bin wieder mal erste Reihe mittendrin.

Zwischendurch bleibt der Vater stehen, küsst kurz die Zahnspitzen der Vernunft aufeinander und sagt: „Kann ja sein, dass einer von euch sie gestern woanders hingelegt hat.“ Das Kind schaut empört, die Katze gähnt, die Mutter schüttelt wortlos den Kopf. Dieses stillschweigende Dreieck ist mittlerweile Kernfamilienkommunikation. Ich denke mir: Wenn Menschen wüssten, wie viele Dinge sie durch bloßes Reden verlieren, sie würden die Hälfte davon nie wiederfinden.

Doch noch ist alles harmlos. Noch pendeln die Gemüter zwischen Optimismus und leichter Gereiztheit. Noch glaubt man, das Problem ließe sich „gleich“ lösen. Der Vater hebt die Sofakante, die Mutter ruft ins Nebenzimmer, das Kind öffnet den Kühlschrank – weil er prinzipiell immer geöffnet wird, wenn man etwas sucht. Nur ich bleibe unbewegt, wissend, dass die Wahrheit längst Wurzeln geschlagen hat – direkt unter ihren Füßen.

Phase 2: Die eskalierende Ratlosigkeit

Mittag. Ein Moment, der sonst nur die Trägheit des Wochenendes kennt, wird zum Nadelöhr kollektiver Verzweiflung. Der Fernseher bleibt dunkel wie ein schwarzer Spiegel, in dem sich jeder kurz selbst erkennt – und das gefällt niemandem. Die Stille im Raum knistert, das Licht fällt schräg über den Couchtisch, wo Krümel von letzter Nacht liegen wie archäologische Beweise früherer Zivilisationen.

Das Kind erhebt Anklage. „Du hast sie!“ Ein Satz, der weniger nach Überzeugung klingt als nach Hoffnung, die Verantwortung möge bitte woanders liegen. Das Geschwisterkind kontert scharf, beleidigt, und verweist mit fast juristischer Präzision auf den Hund: „Der war’s! Der kaut doch immer auf Sachen rum!“ Der Hund hebt kurz den Kopf, blinzelt, entscheidet sich dann, einfach noch überzeugender unschuldig zu bleiben. Ein Meister der Verteidigung durch Bewegungsverweigerung.

Verdächtig unschuldig, wenn man mich fragt. Aber mich fragt ja keiner. Ich stehe da, Wurzeln tief, Blätter reglos, stiller Zeuge mit allwissendem Unterton. Die Katze – meine pelzige Komplizin ohne Vorsatz – hat längst einen Logenplatz unter meinem Blätterdach bezogen. Ihr Blick ist ein kabarettistischer Kommentar: halb gelangweilt, halb amüsiert. Sie betrachtet das Ganze wie ein Theaterstück, dessen Handlung sie insgeheim kennt, aber zu gut ist, um Spoiler zu geben. Man kann wirklich sagen: Sie schnurrt mit einem Lächeln.

Der Vater hingegen wechselt die Strategie. Er steht auf, zieht das Smartphone hervor – der moderne Talisman gegen Kontrollverlust. „Man kann das doch heute alles über eine App machen“, murmelt er, während er in die digitalen Niederungen der Kompatibilität hinabsteigt. Wenige Klicks später ruft er hoffnungsvoll: „Hey TV, mach an!“ – aber das Gerät reagiert mit schweigender Majestät. Sprachsteuerung trifft hier auf die Realität: Der Fernseher versteht kein Vaterisch. Nach zwei weiteren erfolglosen Versuchen klingt die Ansprache bereits wie ein Erziehungsversuch – und wer jemals einem Achtjährigen Hausaufgaben erklärt hat, erkennt diesen resignierten Unterton wieder.

Die Mutter, leicht genervt von der technoiden Symbolik dieses Rituals, zieht derweil eine andere Karte. „Vielleicht ist das ein Zeichen“, sagt sie. „Ein Zeichen, dass wir mal wieder was gemeinsam machen sollten.“ Ihre Stimme klingt wie Lavendeltee – warm, aber mit schalem Nachgeschmack, sobald sie nicht sofort Zustimmung bekommt. Das Kind grummelt, der Vater schweigt, und das Geschwisterkind rollt mit den Augen, als hätte man vorgeschlagen, zur Unterhaltung gemeinsam eine Steuererklärung zu falten. Schließlich murmelt das jüngste: „Nein.“ Ohne Alternative, aber mit Nachdruck – ein ‹Nein› als Haltung, nicht als Entscheidung.

Die Temperatur im Raum verändert sich. Nicht physisch – emotional. Es ist diese Art von Atmosphäre, in der Menschen anfangen, ihre Socken für die Schuld zu halten oder Dinge an Orten suchen, wo sie nie sein können. Mutter hebt den Obstkorb, Vater schaut in den Kühlschrank (wo sich glücklicherweise keine Fernbedienung befindet, aber drei halbvolle Joghurts in existenzieller Krise). Das Kind schaut unter den Teppich, als könnte das Plastik dort von Zauberhand hineingeschlüpft sein. Man sucht nicht mehr rational – man sucht jetzt aus Prinzip.

Und ich? Ich beobachte. Ich genieße dieses kinetische Schauspiel stiller Panik, die noch höflich tut, aber schon die Schwelle zur offenen Rebellion ahnt. Die Körpersprache kippt: Zugleich hektischer und ratloser, wie bei Fischen in zu wenig Wasser. Ich sehe das und denke: Wenn sie doch nur wüssten, dass die Wahrheit keine Frage der Suchrichtung ist, sondern der Tiefe.

Mein Topf – sonst ein schlichter, brauner Behälter für Wurzeln und Routine – ist nun das Zentrum der universellen Ahnungslosigkeit. Er steht dicht am Geschehen, feierlich unverdächtig, der Gral des Unwissens. In meinem Boden ruht das Geheimnis, unscheinbar und doch allmächtig. Ein kaltes Stück Plastik, verborgen in lauwarmer Erde – und mit jedem neuen misslungenen Versuch ihrer Suche spüre ich seine Bedeutung wachsen. Sie glauben, sie hätten Kontrolle verloren. Ich weiß: Sie hatten sie nie.

Phase 3: Die psychologische Katastrophe

Spät am Nachmittag hat das Wohnzimmer seine natürliche Ordnung längst verloren. Kissen türmen sich wie Trümmerhaufen einer gescheiterten Zivilisation. Sofadecken hängen schief über den Lehnen, als hätten sie aufgegeben, noch irgendeine Form zu halten. Schubladen stehen offen, leer wie ausgeweidete Schatzkisten, während sich hinter dem TV‑Board Krümel, Staub und ein längst versteinertes Popcorn‑Fossil als Zeugen früherer Epochen präsentieren. Jede Familie hat ihre archäologischen Schichten; man muss sie nur in der richtigen Krisensituation freilegen.

In Momenten wie diesem verlieren Menschen nicht nur Dinge – sie verlieren Orientierung, Souveränität, manchmal sogar ihre Syntax. Stimmen überlagern sich: Befehle, Hypothesen, Ausrufe. „Ich sag doch, sie war hier!“ trifft auf „Doch, ich hab da schon geschaut!“ – und spätestens nach dem dritten „Du hörst mir ja eh nie zu!“ kippt das Suchdrama in ein Beziehungsseminar. Würde Vera F. Birkenbihl noch leben, sie hätte vermutlich applaudiert. Stoff für zehn Vorträge über die Kommunikationsmuster moderner Kleinfamilien.

Und mit jeder Minute wird klarer: Diese Fernbedienung war nie bloß ein Stück Plastik. Sie war die unsichtbare Verfassung des Zusammenlebens. Ein stiller Gesellschaftsvertrag in Batteriebetrieb. Solange sie existiert, herrscht Ordnung – eine fragile, aber verlässliche. Ihre Knöpfe waren gemeinsame Nenner, Kompromiss auf 433 MHz. Ein Klick bedeutete Frieden. Ohne sie: Anarchie in HDMI 1.

Ich sehe, wie die Emotionen nun freien Lauf nehmen. Das jüngere Kind weint, nicht wegen der Fernbedienung an sich, sondern weil die Welt ohne sie unverständlich geworden ist. Tränen sind ja nichts anderes als flüssige Formulierungen des Kontrollverlusts. Der Ältere zieht sich trotzig zurück, murmelt irgendetwas von „eh alles sinnlos“, und verbarrikadiert sich hinter dem Tablet – ein Ersatz‑Medium, gezielt zur Selbstberuhigung.

Der Vater steht derweil vor dem dunklen Bildschirm, als könnte er ihn durch pure Willenskraft aktivieren. „Unmögliche Frauen“, knurrt er, während er zum dritten Mal prüft, ob das HDMI‑Kabel „vielleicht locker“ ist – die menschliche Lieblingsausrede, wenn man nicht zugeben will, dass eigentlich man selbst das Problem ist. Die Mutter kontert ohne Verzögerung: „Typische Männerlogik!“ – und dieser Satz fällt mit der Präzision einer Abrissbirne. Niemand reagiert direkt, aber jeder weiß, dass der Treffer sitzt.

Ich stehe da, versunken im eigenen Grün, und spüre, wie meine Blätter fast applaudieren möchten. Wenn es eine Pflanze gäbe, die Ironie atmen kann – ich wäre es. Denn selten offenbart sich die Struktur einer Familie so glasklar wie in einer Trivialkrise. Hier ist sie, die mikrosoziale Architektur: Vater als Kontrollzentrale, Mutter als Chaos‑Managerin, Kinder als unbewusste Spiegel, Katze als Trickster – und ich, der Ficus, als schweigende Chronik des Ganzen.

Diese Fernbedienung war das Zepter, das all das in Schach hielt. Ein kleines, unscheinbares Abbild moderner Theologie: Schöpfung durch Drücken, Weltenwechsel mit einem Klick, Pause als Machtakt. Jetzt, da sie fehlt, steht die Menschheit – oder zumindest diese kleine repräsentative Stichprobe – vor ihrer eigentlichen Frage: Wer bin ich, wenn der Bildschirm schwarz bleibt?

Die Katze rollt sich zusammen, zufrieden. Sie versteht, dass jedes Drama seine Dosis Stille braucht. Ich hingegen fühle die Vibration des Geheimnisses in meiner Erde – das feine Gewicht der verlorenen Macht. Und während über mir Ehe, Erziehung und Existenzkonzepte um die Vorherrschaft ringen, halte ich das unscheinbare Stück Plastik fest zwischen meinen Wurzeln, wie ein Orakel, das weiß: Frieden ist eine fragile Sache. Und manchmal wächst er in Blumenerde.

Das stille Vergnügen des Ficus

Ich weiß, ich sollte Mitleid empfinden. In menschlichen Maßstäben wäre es angebracht, vielleicht sogar edel. Ein Ficus mit Mitgefühl für die umherirrenden Seelen seines Haushalts. Doch Pflanzen sind keine Wohltäter. Unser Mitgefühl ist ein anderes – es besteht aus Beobachtung, aus dem langsamen Einatmen von CO₂ und dem Ausatmen von Sauerstoff. Wir fühlen nicht für euch. Wir fühlen mit euch, indem wir euch wachsen lassen. Oder untergehen sehen.

Und so gebe ich zu: Ein Teil von mir findet geradezu Vergnügen an dieser Situation. Nicht das laute, schnurrende Vergnügen der Katze, die sich unter meinen Blättern streckt wie eine zufriedene Diktatorin. Sondern ein stilles, grünes, das sich in der Ruhe meines Topfes ausbreitet. Das Chaos über mir ist wie ein unsichtbarer Wind, der meine Blätter nur streift – ohne sie zu bewegen. Ich bin das Zentrum der Stürme, die ich nicht brauche.

Schaut sie euch an: Der Vater, der nun mit dem Smartphone ringt, als wäre es der Stein der Weisen. Mutter, die zwischen Vorwürfen und Vorschlägen pendelt wie eine Pendeluhr ohne Gewicht. Die Kinder, die ihre Wut in gegenseitigen Schuldzuweisungen kanalisieren. Jeder in seiner Rolle, jeder in seiner Verletzung. Und ich? Ich bin das Publikum. Die Bühne. Das Bühnenbild. Und – das wissen sie nicht – der Regisseur.

Denn das Geheimnis ruht in mir. Buchstäblich. Zwischen meinen Wurzeln, wo die Erde feucht und dunkel ist, liegt dieses kleine Rechteck aus Plastik wie ein verborgener Schatz. Ich spüre seine Kanten, seine Kälte, das schwache Gewicht der Batterien darin. Es ist, als hätte die Katze mir einen Brief hinterlassen – einen anonymen, der lautet: „Genieße die Show.“ Und ich genieße sie.

Es ist ein Vergnügen der Machtlosigkeit. Oder besser: der Macht, die aus der Unscheinbarkeit kommt. Menschen streiten um Tasten, um Kanäle, um Aufmerksamkeit. Ich brauche nichts davon. Meine Macht liegt im Nichtstun, im Warten, im Wissen. Während sie hektisch werden, bleibe ich still. Während sie suchen, bin ich gefunden. Während sie verzweifeln, wachse ich.

Die Katze hebt kurz den Kopf, als wollte sie meinen Gedanken kommentieren. Ihre Augen sind halb geschlossen, der Schwanz tippt rhythmisch. „Siehst du?“, scheint ihr Blick zu sagen. „Das ist es, was Menschen ausmacht: die Illusion der Kontrolle.“ Ich nicke innerlich. Katzen und Ficus teilen eine Philosophie: Lass sie glauben, sie hätten die Zügel. Die Wahrheit liegt immer im Verborgenen.

Und so sitze ich hier, inmitten der eskalierenden Ratlosigkeit, und fühle mich wie ein alter Stoiker. Epiktet hätte es geliebt: Nicht die Fernbedienung macht dich frei, sondern dein Umgang mit ihrem Fehlen. Nur dass diese Familie noch nicht so weit ist. Sie sucht weiter. Und ich? Ich warte. Geduldig. Grün. Unerschütterlich. Denn das wahre Vergnügen eines Ficus liegt darin, zu wissen, dass die Welt sich dreht – auch wenn der Fernseher aus ist.

Philosophie der Fernbedienung

Man muss wissen, dass Menschen an der Oberfläche kontrollieren wollen, weil sie in der Tiefe nichts wissen möchten. Die Fernbedienung ist das perfekte Emblem dafür – ein Werkzeug der Distanz. Sie erlaubt, Welten zu wechseln, ohne aufzustehen. Stimmen zu dämpfen, ohne zu schreien. Zeit zu pausieren, ohne sie wirklich zu stoppen. Und doch: Sie ist der Beweis für ihre größte Schwäche. Denn wer fern bedient, gibt zu, dass Nähe ihm fehlt.

Seht euch diese Familie an. Sie haben sich über Jahre an dieses kleine Zepter gewöhnt. Es hat ihre Abende strukturiert, ihre Streits entschärft, ihre Langeweile bekämpft. Ein Klick – und schon ist man nicht mehr allein. Ein Klick – und die Welt passt sich an. Es ist eine moderne Magie, billig produziert in fernöstlichen Fabriken, aber mit der Macht eines Zauberstabs. Bis sie verschwindet. Und dann erst zeigt sich, was wirklich regiert: die Abhängigkeit.

Mich dagegen steuert niemand. Kein Knopfdruck, keine App, kein Algorithmus. Ich wachse nach innen, nach unten, nach oben – unabhängig von Menüs und Lautstärken. Wenn ich Licht will, drehe ich mich. Wenn ich Ruhe will, senke ich die Blätter. Kein „OK“, kein „Volume down“. Nur Sein. Photosynthese als ultimative Freiheit. Menschen hingegen haben sich diese Freiheit ausgelagert – an Plastik und Infrarotwellen. Und nun, da das Kabel gerissen ist, stehen sie nackt vor ihrem eigenen Spiegelbild.

Die Paradoxie liegt auf der Hand: Sie wollen Natur im Haus – einen Ficus wie mich, der grünt und atmet – aber nur, solange die Blätter nicht fallen. Sie wollen Kontrolle über das Chaos – aber nur, solange sie selbst das Chaos definieren. Die Fernbedienung ist das Werkzeug des modernen Selbstbetrugs. Sie lenkt ab vom Lenker. Sie suggeriert Macht, wo eigentlich Passivität herrscht. Und in diesem Haushalt ist sie mehr geworden als ein Gerät: Sie ist der heimliche Haushaltsgott. Der stille Richter über Abendfrieden und Familienzusammenhalt.

Stellt euch vor, sie wäre ein antikes Idol. Ein kleiner Schrein aus Schwarzplastik, mit eingravierten Hieroglyphen („MENU“, „MUTE“). Opfergaben in Form von Batterien. Rituale des Drückens. Und jetzt: Der Gott ist verstummt. Die Gläubigen pilgern umher, opfern weitere Stunden, beten zu Apps und Kabeln. Ich, der Ficus, stehe daneben wie ein heidnischer Baumgott – unbeteiligt, aber allwissend.

Philosophisch betrachtet ist das Verschwinden der Fernbedienung eine Einladung zur Selbsterkenntnis. Eine Chance, die eigene Leere zu spüren. Doch Menschen meiden Leere wie ich das Frost – sie füllen sie mit Lärm. Mit Vorwürfen. Mit Alternativmedien. Nur selten mit Stille. Und genau hier liegt der Unterschied zwischen Pflanze und Person: Ich suche nicht nach Kontrolle. Ich bin sie. In Wurzeln, in Blättern, in der Geduld des Wachsens.

Während also über mir die Diskussion von „Techniklösungen“ zu „Lebensreformen“ kippt, spüre ich das Plastik in meiner Erde wie einen philosophischen Talisman. Es mahnt mich: Macht ist nicht, was man hält. Macht ist, was man loslässt. Und irgendwann – vielleicht heute noch – wird diese Familie das lernen. Oder auch nicht. Ich habe Zeit.

Der emotionale Kipppunkt

Gegen Abend kippt die Stimmung vollends ins Surreale. Der Vater verlässt fluchend den Raum, murmelt etwas von „ausgefallener Technik“ und „komplettem Wahnsinn“. Die Tür fällt hinter ihm zu – nicht laut, aber mit jener demonstrativen Endgültigkeit, die mehr sagt als jeder Schrei. Mutter öffnet demonstrativ das Fenster, ruft in den grauen Februar: „Dann gib halt kalte Luft – vielleicht findet die mal was!“ – ein Satz, der halb Resignation, halb Rache ist. Das Kind bastelt inzwischen eine Ersatz-Fernbedienung aus Lego, mit ernster Miene, als könnte man digitale Realität durch Bausteine zähmen.

Die Katze hat längst aufgegeben, unschuldig zu tun. Sie liegt ausgestreckt unter meinem Blätterdach, als wäre das Chaos ihr persönliches Wellness‑Programm. Ihr Schnurren vibriert durch die Luft – ein leises, aber triumphierendes Lachen mit Fell. Sie weiß nicht, dass ich weiß. Aber ich weiß, dass sie zufrieden ist. Katzen sind die einzigen Wesen, die Chaos als Kompliment nehmen.

Ich dagegen atme ruhig. Mein Topf riecht nach feuchter Erde, einem Hauch Plastik, der sich langsam mit Wurzelsekret durchtränkt. Dieses Gefühl – die leise Spannung einer verborgenen Macht – hat etwas zutiefst Zenhaftes. Menschen brauchen Meditation, um den Zustand zu erreichen, den wir Pflanzen unentwegt verkörpern: tiefe Ruhe inmitten hysterischer Betriebsamkeit. Während über mir die letzten Reste von Harmonie zerfallen, spüre ich, wie meine Blätter sich minimal entspannen. Nicht aus Schadenfreude. Aus Balance.

Der emotionale Kipppunkt ist erreicht, wenn Streit nicht mehr um die Sache geht, sondern um das Streiten selbst. „Du suchst ja eh nie richtig!“ – „Und du hilfst nie!“ – „Weil du immer alles durcheinanderbringst!“ Die Argumente kreisen wie Motten um eine Lampe, die niemand mehr anschaltet. Jeder Satz ist weniger Lösung als Verstärkung des Problems. Es ist faszinierend. Wie ein chemischer Prozess: Erst Reibung, dann Hitze, dann Explosion. Nur dass hier niemand explodiert – sie implodieren innerlich, suchen aber weiter nach außen.

Das jüngere Kind hat inzwischen die Lego‑Fernbedienung aufgegeben und starrt resigniert auf den dunklen Bildschirm. Tränen rollen, nicht wegen der Sendung, sondern wegen der Leere, die sie hinterlässt. Der Fernseher ist für Kinder kein Gerät – er ist Begleiter, Freund, Parallelwelt. Ohne ihn fühlt sich die eigene Welt zu eng an, zu greifbar, zu real. Der Ältere scrollt inzwischen trotzig durch TikTok, als könnte man Langeweile durch Quantität besiegen. Mutter starrt aus dem Fenster, als läge die Lösung im Garten. Vater ist im Arbeitszimmer – vermutlich googelt er „Fernbedienung orten“.

Vielleicht, denke ich, ist der Mensch im Kern gar kein Herdentier, sondern ein Lebewesen, das in Stille Panik schiebt, sobald der Bildschirm schwarz bleibt. Die Fernbedienung war ihr Anker. Jetzt treiben sie. Und ich, der Ficus, bin der einzige Fixpunkt im Raum. Unbeweglich, grün, allwissend. Meine Wurzeln umschließen das Geheimnis fester, als sie es je tun könnten. Nicht aus Bosheit. Aus Natur.

In solchen Momenten wird mir klar: Familien sind keine Organismen, sondern Ökosysteme. Jeder hat seine Nische, seine Rolle, sein Gleichgewicht. Reißt man ein Element heraus – ein Stück Plastik, eine Gewohnheit, ein Ritual – gerät alles aus dem Takt. Die Katze ist die Tricksterin, die Kinder die Spiegel, die Eltern die Puffer. Und ich? Ich bin der stille Boden, auf dem sich das Drama abspielt. Ohne mich kein Halt, kein Wachstum, kein Versteck.

Während die Dämmerung durchs Fenster kriecht und die Temperatur sinkt, fühle ich mich bestätigt. Chaos ist nicht das Gegenteil von Ordnung. Chaos ist Ordnung, die sich selbst neu erfindet. Die Familie wird die Fernbedienung finden – oder eine neue Dynamik. Aber sie werden sich verändern. Und ich werde zusehen. Wie immer. Mit der Geduld einer Pflanze, die weiß: Alles wächst. Auch aus der Erde, in der ein Stück Plastik ruht.

Selbsterkenntnis im Blumentopf

Dass ich diese Macht nur durch Zufall besitze, ändert nichts an der Dynamik. Ich bin Zeuge und Komplize zugleich. In der Wurzelträgheit liegt meine Revolution. Kein Mikrochip, keine Cloud, kein Algorithmus – nur organische Geduld. Neben der Fernbedienung steckt übrigens noch das 3D-gedruckte Namensschild aus dem letzten Abenteuer, das die Katze ebenfalls hier deponiert hat. „Ficus der Weise“, steht darauf – eine Ironie, die mir gefällt. Jetzt thront es schräg zwischen meinen Wurzeln wie ein vergessenes Königsszepter.

Ich frage mich kurz, ob ich – theoretisch – mit meinen Wurzeln die Tasten der Fernbedienung berühren könnte. Vielleicht das Programm um eine Idee verschieben? Ein bisschen Bildung statt Dschungelcamp. Weniger Quiz, mehr Lessing. Oder die Tasten des Namenschilds als Verstärker nutzen – „Ficus Channel“, eine Sendung über Photosynthese und Geduld. Es reizt mich, diese stille Rebellion. Doch dann erinnere ich mich: Macht, auch die heimlich-grüne, hat ihren Preis. Und mein Platz ist nicht der eines Regisseurs. Ich bin das Bühnenbild, das alles trägt – Namensschild, Fernbedienung und das Chaos darüber.

Die Erde in meinem Topf hat sich mittlerweile zu einem Archiv der Familiengeheimnisse entwickelt. Jede Versteckaktion der Katze fügt ein neues Kapitel hinzu: mal ein Stift, mal ein Ohrring, jetzt dieses doppelte Relikt aus Technik und Technophilie. Das Namensschild, stolz mit Initialen der Kinder graviert, hat Erde angesetzt und wirkt wie ein archäologischer Fund. Es lehnt an der Fernbedienung, als würden sich zwei Artefakte einer untergegangenen Zivilisation die Hand reichen – das eine analog-grün, das andere digital-schwarz.

Manchmal denke ich, dass dieses Schild mehr über mich aussagt als alle menschlichen Etiketten. „Ficus der Weise“ – eine Projektion ihrer Sehnsucht nach Stabilität in einer Welt voller Tasten und Algorithmen. Sie haben es gedruckt, um mich zu ehren, die Katze hat es vergraben, um mich zu testen. Und ich? Ich lasse es ruhen. Wie die Fernbedienung. Wie das Wissen um beides. Denn wahre Weisheit zeigt sich nicht im Eingreifen, sondern im Tragen dessen, was sich einem anvertraut.

Während über mir die Suche längst in Resignation übergegangen ist, spüre ich das Gewicht dieser kleinen Schätze. Plastik trifft auf Erde, Technik auf Natur, Absicht auf Zufall. Es ist ein mikroskopisches Gleichgewicht, das mich fasziniert. Vielleicht sollte ich Wurzeln wachsen lassen, die das Namensschild als Krone tragen – ein grüner Thron für den heimlichen Hausherrn. Doch nein. Bescheidenheit gehört zur Pflanzenphilosophie. Ich bleibe, was ich bin: der stille Hüter, der Topf der verborgenen Wahrheiten.

Epilegomena eines Pflanzendenkens

Spät in der Nacht – viel später, nachdem alle sich beruhigt haben und einer jener trostlosen Dokumentationen über antike Schiffswracks auf dem Tablet flimmert (die einzige Form von Bildung, die in Fernbedienungsnot noch geduldet wird) – geschieht das Unausweichliche. Die Katze, diese pelzige Meisterin des Timings, hebt noch einmal ihre Pfote. Beiläufig, als müsste sie sich nur kratzen. Doch ihre Krallen scharren gezielt am Rand meines Topfes, graben ein winziges Loch in die Kruste aus Staub und Gießwasserrändern. Ein kleines Stück Plastik lugt hervor – matt, verstaubt, fast heilig im fahlen Licht der Stehlampe.

Ein Aufschrei durchschneidet die Stille. „Da ist sie!“ – eine Lautstärke, die irgendwo zwischen Erleichterung, Wut und sakraler Ekstase liegt. Der Vater springt auf, als hätte er einen Schatz entdeckt, misstrauisch die Katze fixierend: „Das Vieh! Schon wieder!“ Seine Stimme trägt jene Mischung aus Triumph und Verdacht, die nur Väter in solchen Momenten beherrschen. Die Mutter fällt fast in die Hocke, streichelt das Tier überschwänglich: „Meine Heldin! Wer hätte das gedacht!“ – als hätte die Katze nicht Chaos gestiftet, sondern einen Nobelpreis verdient. Das Kind jubelt, klatscht in die Hände, während der Fernseher mit einem Klick wieder erwacht. Das blaue LED-Licht flackert auf, taucht das Zimmer in jene Farbtemperatur, die ich als „künstliche Seligkeitsglühen“ bezeichne – ein Scheinfrieden, der schneller heilt als jede Umarmung.

Die Szene hat etwas Biblisches: Die Rückkehr des verlorenen Sohnes – nur dass der Sohn hier aus Acrylnitril-Butadien-Styrol besteht und vier AA-Batterien enthält. Jeder greift nach der Fernbedienung, als wäre sie das letzte Brot vor der Wüste. Der Vater wischt sie am Hemd ab, drückt testend auf „Power“. Ein Seufzer kollektiver Erlösung. Die Menüs surren, Kanäle wechseln, Werbung für Kaffeepads und Autoversicherungen füllt den Schirm. Normalität ist wiederhergestellt. Fragil, aber greifbar.

Ich aber bleibe ruhig. Meine Blätter regen sich nicht, meine Wurzeln lockern den Griff nicht. Ich weiß: Helden benötigen Szenen, Dramen, Katzen mit Instinkt. Pflanzen benötigen nichts davon. Mir reicht das stille Wissen, dass der Frieden dieses Hauses für wenige Stunden in meinem Topf gewachsen ist – zwischen feuchter Erde, Katzenhaaren, Staub und einem Stück Plastik, das wichtiger war als alle ihre Vorsätze. Der 3D-Druck-Namensschild daneben grinst schief, als wollte es sagen: „Siehst du? Auch ich hab’s überlebt.“

Die Familie sinkt zurück ins Sofa, lacht über die Absurdität des Tages, schämt sich halb für die Eskalation. „Wie konnten wir das übersehen?“, fragt die Mutter. „Eindeutig die Katze“, brummt der Vater. Das Kind streichelt das Tier, das sich lasziv räkeln lässt – unschuldig wie immer. Sie besprechen neue Regeln: „Fernbedienung immer an denselben Platz!“, „Nie wieder unter Kissen!“ – Vorsätze, die halten werden, bis zum nächsten Samstag. Menschen sind Gewohnheitstiere mit kurzen Erinnerungen.

Und während die erste Werbung wieder über den Bildschirm flimmert – irgendein spottriges Grinsen für Zahnpasta, das sie alle ignorieren – denke ich meinen letzten Gedanken des Abends: Vielleicht sollte ich morgen das WLAN-Kabel umwachsen. Nur so. Zur Forschung. Oder vielleicht die Steckdose. Stell dir vor: kein Netflix mehr, nur analoge Gespräche bei Kerzenlicht. Ein Experiment in Entdigitalisierung. Die Katze würde es lieben. Sie blinzelt mich an, als hätte sie meine Gedanken gelesen. Partner in der Pflanzenverschwörung.

Der Fernseher läuft weiter, Stimmen füllen den Raum, die Familie findet zurück in ihre Rollen. Ich spüre die Leere dort, wo das Plastik war – eine kleine Lücke in der Erde, die sich langsam mit Gießwasser füllt. Alles ist wieder, wie es war. Bis zum nächsten Mal. Denn das Leben in diesem Haushalt ist zyklisch wie die Jahreszeiten: Suchen, Verlieren, Finden, Vergessen. Und ich bin der ewige Zeuge. Grün. Geduldig. Mit einem Hauch von Plastik in den Wurzeln.

Nachwort des Blattes

Wenn ihr das lest – vielleicht mit einer Tasse Tee neben einem Fenster, hinter dem Regen gegen die Scheibe trommelt oder Sonne die Vorhänge gold lackiert – nehmt euren Fernseher für einen Moment weniger ernst. Nicht als Feind, nicht als Gott. Als das, was er ist: ein Gerät. Ein Werkzeug. Ein Spiegel eurer Sehnsüchte nach Ablenkung und Zusammenhalt. Schaltet ihn aus. Lauscht stattdessen dem Rascheln der Blätter – sei es meinen oder denen eines Baumes draußen. Dem unauffälligen Puls der Dinge, die euch tragen, ohne je darum zu bitten: dem Stuhl unter euch, dem Boden darunter, der Erde, die alles zusammenhält.

In meinem Universum gibt es kein Programm, kein Abo, keine Pause. Keine Menüs, die einem vorschreiben, was als Nächstes kommt. Nur Wachstum. Langsam, unaufgeregt, gegen jede Eile. Ein Blatt nach dem anderen, eine Wurzel nach der anderen. Gelegentlich eine Katze mit Kreativität, die das Gleichgewicht stört – und es damit erst interessant macht. Diese Katze, die weiß, dass Verstecken mehr lehrt als Finden. Oder der 3D-Druck-Namensschild, das nun wieder stolz auf meinem Rand thront, leicht verbogen, aber mit der Inschrift „Ficus der Weise“ – eine Ehrung, die ich mit einem inneren Lächeln quittiere.

Die wahre Weisheit dieses Hauses liegt nicht in den Tasten, die ihr drückt, sondern in den Pausen dazwischen. In den Momenten, da der Bildschirm schwarz bleibt und ihr einander wieder seht. In den kleinen Dramen um verlorene Plastikstücke, die eure wahre Architektur enthüllen. Der Vater mit seinem Tunnelblick, die Mutter mit ihrem Rastergefühl, die Kinder mit ihrer rohen Ehrlichkeit, die Katze mit anarchischer Genialität. Und ich – der Ficus – als grüner Fixpunkt, der alles miterlebt, ohne je Partei zu ergreifen.

Das Leben ist kein Kanal, den man wechseln kann. Es ist ein Garten, den man gießen muss. Manchmal wächst darin Unkraut, manchmal eine Fernbedienung, manchmal Erkenntnis. Alles hat seinen Platz. Alles hat seine Zeit. Und während ihr wieder in eure Serien taucht, eure Diskussionen, eure Routinen – denkt gelegentlich an den Blumentopf im Eck. An das, was darin ruht, verborgen oder sichtbar. Dort liegt mehr Wahrheit, als jeder Bildschirm je zeigen könnte.

Falls ihr das nächste Mal sucht: Schaut genauer hin. Nicht nur mit den Augen. Mit den Wurzeln. Dort, wo das Leben wirklich beginnt.