Die Höhlen von Lascaux sind eine Zeitkapsel. Ihr Inneres birgt ein Fenster in eine längst vergangene Welt – nicht nur in das physische Leben der Steinzeitmenschen, sondern auch in ihre Gedanken, ihre Beobachtungsgabe, ihre Kunstfertigkeit.

Doch bevor wir über die Kunstwerke staunen können, muss man sich zunächst bewusst machen: Diese Höhle musste erst einmal gefunden werden.

Der Moment der Entdeckung

Lascaux lag lange verborgen. Generationen kamen und gingen, ohne zu wissen, dass sich unter ihren Füßen eine der bedeutendsten Galerien menschlicher Kulturgeschichte befand. Die Geschichte dieser Höhle ist die Geschichte ihrer Entdeckungen – zuerst in der Steinzeit, dann in der Neuzeit.

Das Finden der Höhle in der Steinzeit

Für die Menschen der Steinzeit war das Entdecken einer Höhle oft eine Mischung aus Chance und Notwendigkeit. Eine Höhle konnte Schutz bieten – vor Witterung, wilden Tieren oder feindlichen Gruppen. Doch das Betreten einer unbekannten Höhle barg auch Risiken. War sie bereits bewohnt? Gab es Gefahren in der Dunkelheit? Wer sich in das Unbekannte wagte, brauchte Mut, Improvisationstalent und eine gewisse Opferbereitschaft.

Die Entdeckung von Lascaux durch diese frühen Menschen bedeutete nicht nur, dass sie einen neuen Rückzugsort fanden, sondern auch einen Raum, den sie mit Kunst füllen konnten. Warum sie ausgerechnet hier ihre beeindruckenden Malereien anfertigten, bleibt ein Geheimnis – vielleicht hatte die Höhle für sie eine spirituelle oder zeremonielle Bedeutung.

Das Finden der Höhle in der Neuzeit

Am 12. September 1940 stolperten vier Jungen aus Montignac, Frankreich, zufällig über den Eingang von Lascaux. Ein Hund hatte ein Loch im Boden entdeckt, und die Jungen folgten ihm – neugierig, abenteuerlustig.

Was sie fanden, war eine Höhle voller erstaunlicher Wandmalereien. Doch mit der Entdeckung kamen auch Hoffnungen und Ängste. War dies ein sensationeller archäologischer Fund? Würde die Höhle zugänglich gemacht werden können? Würde sie unberührt bleiben? Diese Fragen gewannen an Dringlichkeit, als Wissenschaftler und Besucher sich bald um den Zugang stritten.

Ängste und Hoffnungen der Entdecker

Die frühen Entdecker der Höhle – ob in der Steinzeit oder der Neuzeit – teilten gewisse grundlegende Emotionen. Angst vor dem Unbekannten, vor möglichen Gefahren oder vor der Bedeutung des Fundes. Doch genauso trugen sie Hoffnung in sich: Die Steinzeitmenschen hofften möglicherweise auf einen geschützten Ort oder eine Möglichkeit, sich künstlerisch auszudrücken. Die Jungen von 1940 hingegen hofften auf Ruhm, Abenteuer, vielleicht sogar auf wissenschaftliche Anerkennung. Gleichzeitig befürchteten sie, dass ihr Fund in Vergessenheit geraten oder zerstört werden könnte.

Die Begleitumstände damals und heute

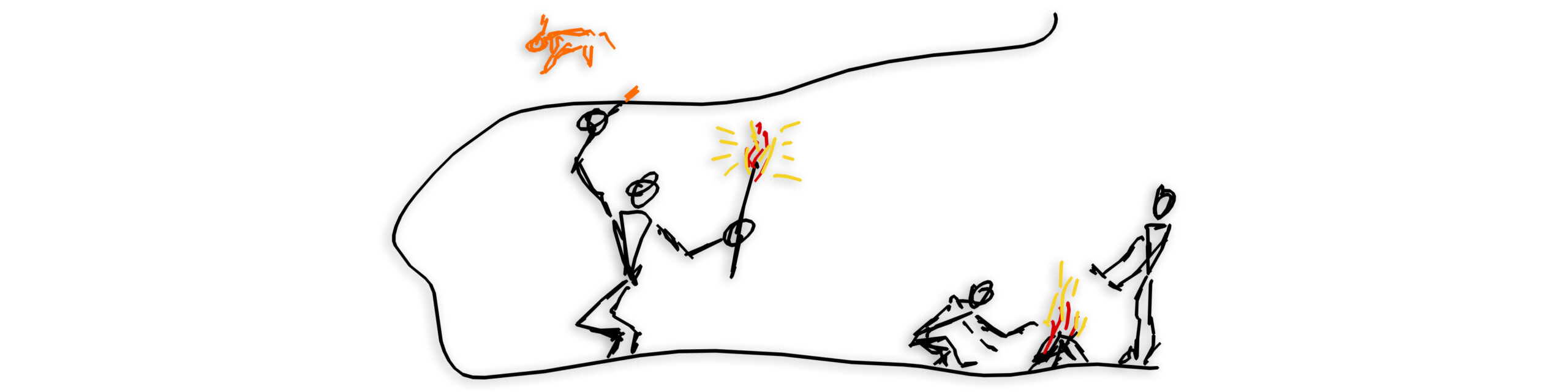

In der Steinzeit war die Umgebung von Lascaux geprägt von Wildnis, Nomadengruppen und einem Überlebenskampf im Einklang mit der Natur. Die Entdeckung der Höhle erfolgte in einem Kontext, in dem Kunst nicht nur Selbstzweck war, sondern möglicherweise spirituelle oder soziale Funktionen erfüllte. Die Bedingungen für das Malen in der Höhle waren schwierig: flackernde Fackeln, begrenzte Ressourcen für Farben und Werkzeuge, die Notwendigkeit, sich auf unebenen Felswänden zu bewegen.

In der Neuzeit war die Entdeckung von Lascaux eingebettet in die Wirren des Zweiten Weltkriegs. Während Europa in Flammen stand, bot diese Höhle eine ganz andere Geschichte – eine über Kunst, Geschichte und Menschlichkeit. Doch während die steinzeitlichen Entdecker die Höhle vermutlich über Generationen nutzten, war ihr neuer Fund innerhalb weniger Jahre durch Besucherströme und moderne Einflüsse gefährdet. Was einst Jahrtausende überdauerte, begann nun rapide zu zerfallen. Die Höhle musste geschlossen werden, um zu bewahren, was so lange verborgen lag.

Mut zur Erkundung, Zeit für Kunst

Das Leben in der Steinzeit war geprägt von harter Arbeit – so jedenfalls unser Blick aus der Jetztzeit. Nahrung musste gesammelt, Feuerholz beschafft, Werkzeuge gefertigt werden. Dennoch nahmen sich diese Menschen Zeit für Kunst – und das nicht in irgendeiner Form, sondern mit einer technischen Perfektion, die selbst heute noch überrascht.

Die Künstler von Lascaux benötigten Farbpigmente, Bindemittel, Werkzeuge zum Sprühen und Zeichnen. Sie mussten sich in absoluter Dunkelheit mit flackernden Fackeln bewegen, während sie mit geschickten Strichen und Farbverläufen Tiere auf die Felswände brachten.

Wer sich diese Gemälde ansieht, erkennt sofort: Hier malte jemand mit einer frappierenden Beobachtungsgabe, mit einem tiefen Verständnis für Anatomie und Bewegung.

Die Arroganz der Moderne

Warum sehen diese Tiere so lebendig aus, während Jahrhunderte später der Sachsenspiegel mit seinen mittelalterlichen Miniaturen groteske, unproportionale Menschenfiguren zeigt? Wie ist es möglich, dass eine Kultur vor 17.000 Jahren eine derart realistische Kunst erschuf, während spätere Jahrhunderte oft weit weniger naturgetreue Darstellungen hervorbrachten? Die Arroganz der Moderne lässt uns oft glauben, dass der Mensch von gestern naiver, primitiver war – doch Lascaux straft diese Annahme Lügen.

Wir glauben oft, dass die Vergangenheit uns nichts mehr zu sagen hat. Doch wer erinnert sich heute noch daran, dass Feldwirtschaft mit Pferd und Pflug keine 200 Jahre her ist? Der krumme Rücken von harter Feldarbeit ist für viele nur noch eine Randnotiz in Geschichtsbüchern oder eine Realität in weit entfernten Teilen der Welt. Während körperliche Fitness einst eine Selbstverständlichkeit war, leiden wir heute unter den Folgen eines bewegungsarmen Lebensstils.

Unsere Vorfahren mussten sich Zeit für Beobachtungen nehmen – nicht aus romantischen Gründen, sondern aus Überlebensnotwendigkeit. Sie mussten ihre Umgebung genau beobachten: Wo zog das Wild hin? Welche Pflanzen waren essbar? Welche Zeichen deuteten auf einen Wetterumschwung hin? Diese Achtsamkeit, dieses geschulte Auge spiegelt sich in den Kunstwerken von Lascaux wider. Heute hingegen leben wir in einer Welt der permanenten Reizüberflutung, in der wir kaum noch innehalten, um das Wesentliche zu sehen.

Schutz und Zerstörung

Jahrtausende hielt sich die Kunst von Lascaux unberührt. Sie wurde über Generationen hinweg geschützt, sei es durch bewusstes Meiden der Höhle oder durch schiere Unwissenheit über ihre Existenz. Die steinzeitlichen Künstler respektierten das Werk ihrer Vorgänger über Generationen – sie übermalten es nicht, sondern ergänzten es harmonisch. Es scheint, als wäre sehr liebevoll mit dem Werk umgegangen worden, selbst im Hinblick auf Aspekte wie Licht, Rauch und Ruß.

Doch kaum entdeckt, nahm das Unheil seinen Lauf. Besucher, feuchte Atemluft, Mikroorganismen – binnen weniger Jahrzehnte begann ein Zerfall, den Jahrtausende zuvor die Zeit selbst nicht hatte anrichten können. Heute existiert eine 3D-Kopie der Höhle, um das Original zu schützen. Das Interesse der Menschen an Lascaux ist ungebrochen, doch der Zugang zum Original bleibt streng begrenzt – ein notwendiges Opfer, um die Kunst der Vorzeit zu bewahren.

Die ständige Neuordnung unseres Wissens

Mit der Öffnung von Lascaux öffnete sich zugleich eine größere Frage: Was wissen wir wirklich über unsere Vorfahren? Immer wieder müssen wir Annahmen über den Haufen werfen. Neue Funde erweitern oder widerlegen alte Theorien. Gerade in den letzten Jahrzehnten zeigt sich, dass der Mensch nicht der singuläre strahlende Held der Evolution ist, sondern dass er mit anderen Menschenarten koexistierte – friedlicher als lange angenommen. Der Baum des Lebens, den wir einst als klare Hierarchie von primitiven zu modernen Formen zeichneten, muss immer wieder neu skizziert werden.

Lascaux lehrt uns, dass das menschliche Denken, die Fähigkeit zur Kunst, die Sehnsucht nach Ausdruck nicht an die Moderne gebunden sind. Sie waren immer da. Manchmal verborgen, manchmal sichtbar – aber niemals wirklich verloren.