In einer Zeit, in der Leistung, Effizienz und ständige Verfügbarkeit als Tugenden gelten, erscheint das Nichtstun fast wie ein Makel. Wer nichts tut, gilt schnell als faul, unambitioniert oder gar nutzlos. Doch diese Haltung verkennt, welche Kraft im bewussten Müßiggang liegt.

Historisch wie auch aktuell lässt sich zeigen: Nichtstun kann ein Akt der Reflexion, der Kreativität und des Menschseins sein. Dieser Beitrag lädt ein zu einer tiefgehenden Auseinandersetzung mit einer unterschätzten Kunstform – dem Nichtstun.

Ist Nichtstun gleich Langeweile?

Oberflächlich betrachtet scheint Nichtstun gleichbedeutend mit Langeweile zu sein. Doch hier lohnt sich eine Differenzierung: Langeweile ist ein Zustand der Unzufriedenheit, des Mangels an Reizen. Nichtstun hingegen ist ein bewusster Akt, ein freiwilliger Rückzug aus dem Aktionismus.

Der Psychologe Mihály Csíkszentmihályi, bekannt für sein Konzept des Flow-Zustands, stellte fest, dass kreative Ideen oft in Momenten der „Leerlaufzeit“ entstehen – dann, wenn der Geist schweifen darf. Auch die Neurowissenschaft zeigt: Im sogenannten „Default Mode Network“ des Gehirns, das im Ruhezustand aktiv ist, entstehen viele kreative Gedanken und Lösungen. Nichtstun ist also keineswegs leer – es ist ein Raum, in dem Neues entsteht.

Müßiggang in der Antike: Diogenes und die Philosophie der Einfachheit

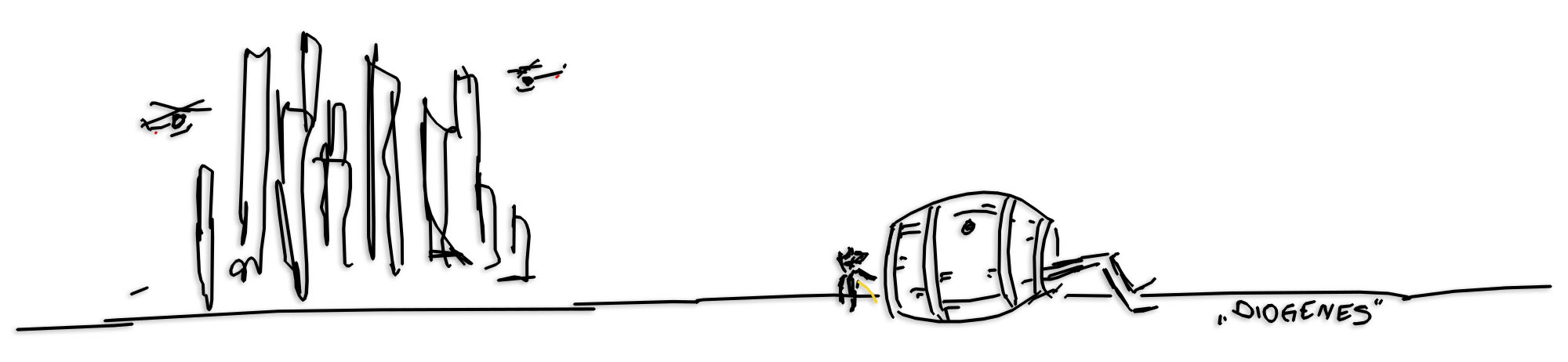

Ein prominentes Beispiel für die kultivierte Kunst des Müßiggangs findet sich bei Diogenes von Sinope, einem der bekanntesten Vertreter der Kyniker. Diogenes lebte in einer Tonne, verweigerte gesellschaftliche Konventionen und predigte die Rückkehr zur Natur. Für ihn war der Rückzug von Besitz, Arbeit und Statussymbolen ein Weg zur inneren Freiheit.

Diogenes‘ berühmter Ausspruch gegenüber Alexander dem Großen – „Geh mir aus der Sonne“ – zeigt, wie wenig er von Machtausübung und Tatendrang hielt. In seiner Haltung steckt eine radikale Kritik am Aktivismus der Polis und eine Einladung, das Wesentliche im Einfachen zu finden. Müßiggang war für ihn nicht Faulheit, sondern eine Form der existenziellen Klarheit.

Die Aufklärung: Nichtstun zwischen Vernunft und Lebenskunst

Die Epoche der Aufklärung war von einem neuen Menschenbild geprägt: Der Mensch als vernunftbegabtes, selbstbestimmtes Wesen. Arbeit und Bildung galten als Mittel zur Emanzipation. Gleichzeitig gewannen Ideen des Rückzugs und der kontemplativen Lebensführung an Bedeutung – etwa in der Philosophie von Jean-Jacques Rousseau oder Immanuel Kant.

Rousseau zog sich regelmäßig in die Natur zurück, um zu reflektieren. In seinen „Reveries eines einsamen Spaziergängers“ beschreibt er, wie er im Müßiggang tiefe Einsichten gewann. Kant wiederum verfolgte eine strenge Tagesstruktur, in der Spaziergänge fester Bestandteil waren – weniger als Flucht, mehr als Ritual des inneren Sortierens.

So zeigt die Aufklärung: Auch im Zeitalter der Vernunft hatte das Nichtstun seinen Platz – als Lebenskunst, nicht als Zeitverschwendung.

Kreativität durch Nichtstun: Eine unterschätzte Ressource im Berufsleben

In der modernen Arbeitswelt dominiert das Ideal der ständigen Erreichbarkeit. Meetings, Deadlines, E-Mails – der Arbeitsalltag ist oft durchgetaktet. Doch zunehmend erkennen Unternehmen und Fachleute: Kreativität braucht Freiräume. Und diese entstehen nicht in der Hektik, sondern in der Stille.

Design Thinking, Innovationsprozesse und agile Methoden betonen bewusst die Bedeutung von Pausen, Denkzeiten und Momenten des Innehaltens. Google beispielsweise erlaubte lange Zeit, dass Mitarbeitende 20 Prozent ihrer Arbeitszeit für eigene, nicht durch Vorgaben gesteuerte Projekte verwenden – viele Innovationen entstanden genau in diesen Phasen.

Auch Burnout-Forschung zeigt: Wer nie nichts tut, verliert das Gespür für das Wesentliche. Nichtstun wird so zum Instrument der Selbstfürsorge und zur Quelle neuer Ideen. Ein Spaziergang, eine Stunde auf dem Balkon ohne Smartphone – das kann der Anfang einer Lösung sein, auf die man mit Anstrengung allein nie gekommen wäre.

Fazit: Nichtstun ist ein Akt der Reifung

Nichtstun ist keine Faulheit, sondern eine bewusste Entscheidung. Es verlangt Mut, sich dem äußeren Leistungsdruck zu entziehen – und Vertrauen in die inneren Prozesse. Diogenes lebte es radikal vor, die Aufklärer fanden Wege der Integration, und die moderne Arbeitswelt entdeckt langsam, was wir im Innersten längst wissen: Kreativität, Klarheit und Lebensfreude wachsen im Raum zwischen den Aktivitäten.

Die Kunst des Nichtstuns ist somit mehr als ein Luxus – sie ist eine Praxis der Selbstbegegnung, ein Quell der Inspiration und ein stiller Protest gegen die Tyrannei der Dauerbeschäftigung.