Ich habe mich oft gefragt, ob Genialität angeboren ist oder ob sie das Ergebnis harter Arbeit und günstiger Umstände ist. Ist ein Genie jemand mit einem extrem hohen IQ?

Oder liegt das Geheimnis vielleicht in der Art, wie jemand aufwächst, welche Probleme er oder sie lösen muss und wie sehr die Gesellschaft eine Rolle spielt? Die Antwort auf diese Fragen ist nicht nur für Wissenschaftler oder Philosophen von Interesse – sie hat auch tiefgreifende gesellschaftliche und pädagogische Implikationen.

Was bedeutet Genialität?

Genialität ist schwer zu definieren. Geht es nur um außergewöhnliche Intelligenz oder auch um kreatives Denken, unermüdlichen Antrieb und die Fähigkeit, bestehende Konventionen zu durchbrechen?

Albert Einstein gilt als klassisches Beispiel eines Genies – sein IQ lag angeblich über 160. Doch dann gibt es die Gebrüder Wright, deren IQ laut Schätzungen durchschnittlich war, aber die dennoch das erste funktionierende Flugzeug entwickelten.

Genialität scheint also nicht nur eine Frage der Intelligenz zu sein. Vielmehr scheint es eine Kombination aus Neugier, Vorstellungskraft und dem Mut zu sein, bekannte Grenzen zu überschreiten.

Der Einfluss von IQ, Bildung, Erziehung und Gesellschaft

IQ:

Ein hohes Maß an Intelligenz kann sicherlich helfen, aber reicht es allein?

Studien zeigen, dass viele Menschen mit hohem IQ nicht zwangsläufig außergewöhnliche Leistungen erbringen. IQ misst vor allem logische Problemlösungsfähigkeiten, sagt aber wenig über Kreativität oder Innovationskraft aus.

Genies sind oft nicht nur intelligent, sondern auch leidenschaftlich und ausdauernd in ihrem Fachgebiet. Hochintelligente Menschen ohne Motivation oder Kreativität werden selten als Genies betrachtet.

Bildung:

Eine gute Bildung kann Türen öffnen, aber sie allein macht niemanden zum Genie.

Viele Genies, wie Leonardo da Vinci oder Nikola Tesla, waren weitgehend Autodidakten und lernten außerhalb klassischer Bildungswege. Traditionelle Bildung kann Struktur und Wissen vermitteln, aber oft fehlt ihr die Flexibilität, um außergewöhnliche Denkweisen zu fördern.

Ein kreatives Umfeld, das exploratives Lernen unterstützt, scheint entscheidender zu sein.

Erziehung:

Die Umgebung, in der jemand aufwächst, kann kreatives Denken fördern oder unterdrücken. Wurden Neugier und Eigeninitiative von klein auf ermutigt, oder gab es starre Regeln?

Eltern und Mentoren spielen eine Schlüsselrolle. Beispielsweise wurde Einstein in seiner Kindheit ermutigt, Dinge auseinanderzunehmen und eigenständig zu erforschen.

Viele Genies berichten, dass sie in ihrer Kindheit viel Zeit mit freiem Spiel und Experimentieren verbrachten. Eine ermutigende Erziehung kann helfen, außergewöhnliches Potenzial zu entfalten.

Gesellschaft:

Ein Genie braucht ein Umfeld, das Innovation zulässt. Die Renaissance förderte künstlerische und wissenschaftliche Genialität, während repressive Gesellschaften oft kreatives Denken ersticken.

In Zeiten großer gesellschaftlicher Umbrüche entstehen oft besonders viele bahnbrechende Erfindungen.

Beispielsweise brachte das 20. Jahrhundert, mit seinen wissenschaftlichen und technologischen Revolutionen, eine Vielzahl an Genies hervor, die neue Ideen entwickelten, weil die Gesellschaft bereit war, diese zu akzeptieren.

Konfrontation mit Problemen:

Wahrscheinlich einer der entscheidendsten Faktoren. Viele Genies haben ihre größten Leistungen erbracht, weil sie vor scheinbar unlösbaren Problemen standen und Lösungen finden mussten. Tesla entwickelte viele seiner Erfindungen, weil er technische Herausforderungen meistern wollte, die andere für unmöglich hielten. Probleme und Hindernisse können als Katalysatoren für Genialität wirken. Der berühmte Spruch „Not macht erfinderisch“ scheint hier oft zuzutreffen.

Geografische Verteilung von Genies – Warum ist Afrika unterrepräsentiert?

Historisch betrachtet stammen viele als Genies anerkannte Persönlichkeiten aus Europa, Nordamerika oder Asien, während Afrika in dieser Hinsicht unterrepräsentiert scheint.

Doch woran liegt das? Sind Afrikaner weniger talentiert oder intelligent? Natürlich nicht – vielmehr spielen historische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Faktoren eine entscheidende Rolle.

Afrika hat eine reiche Geschichte an wissenschaftlichen, mathematischen und kulturellen Errungenschaften – von den Bibliotheken Timbuktus bis hin zu den antiken ägyptischen Bau- und Astronomiekenntnissen.

Doch die europäische Kolonialisierung, wirtschaftliche Ausbeutung und der Mangel an Bildungsressourcen haben den systematischen Aufbau von Forschungs- und Innovationsstrukturen oft verhindert.

Ein weiteres Problem ist das Fehlen institutioneller Förderung. Während Europa und Nordamerika Universitäten, Forschungszentren und Industrien haben, die Innovation systematisch unterstützen, fehlen in vielen afrikanischen Ländern die finanziellen Mittel und die Infrastruktur, um Talente umfassend zu fördern. Das bedeutet jedoch nicht, dass es keine genialen Köpfe in Afrika gibt – im Gegenteil.

Moderne afrikanische Erfinder und Wissenschaftler wie Philip Emeagwali (Mitentwickler des Internets) oder Wangari Maathai (Nobelpreisträgerin für Umweltwissenschaften) zeigen, dass Genialität auf dem gesamten Globus existiert, aber oft nicht dieselbe Anerkennung oder institutionelle Unterstützung erfährt.

Linkshändigkeit, Neurodiversität und Genialität

Auffällig ist, dass überdurchschnittlich viele Genies Linkshänder waren – von Leonardo da Vinci bis Steve Jobs. Ist das Zufall? Linkshändigkeit könnte mit einer anderen Gehirnstruktur und kreativerem Denken zusammenhängen.

Menschen mit einer atypischen Gehirnorganisation haben oft eine andere Perspektive auf Probleme und denken unkonventioneller.

Auch Neurodiversität, also das Vorhandensein neurologischer Besonderheiten wie Autismus oder ADHS, wird oft mit außergewöhnlicher Kreativität und Problemlösungskompetenz in Verbindung gebracht.

Viele hochbegabte Menschen zeigen neurodiverse Merkmale. Allerdings bedeutet das nicht automatisch Genialität.

Während Savants unglaubliche Inselbegabungen zeigen – wie etwa blitzschnelle Rechenfähigkeiten oder ein fotografisches Gedächtnis – fehlt ihnen oft der kreative oder übertragbare Aspekt von Genialität.

Ein Genie zu sein bedeutet mehr, als außergewöhnliche Fähigkeiten in einer engen Domäne zu haben – es geht um die Fähigkeit, Wissen und Ideen neu zu verknüpfen.

Ist Genialität an Konventionen gebunden?

Viele Genies brechen bewusst oder unbewusst mit gesellschaftlichen Normen. Einstein war ein Außenseiter im akademischen System.

Picasso revolutionierte die Kunst, indem er sich von traditionellen Regeln verabschiedete. Das zeigt, dass wahre Genialität oft außerhalb der Normen liegt – oder sie sogar neu definiert.

Interessanterweise sind viele Genies für ihr eigenwilliges Verhalten bekannt. Sie denken oft anders, hinterfragen bestehende Strukturen und sind nicht leicht in traditionelle Muster einzuordnen.

Dies kann dazu führen, dass sie zunächst als exzentrisch oder gar verrückt abgetan werden, bevor ihre Ideen später revolutionär wirken. Genialität bedeutet daher oft, gegen den Strom zu schwimmen.

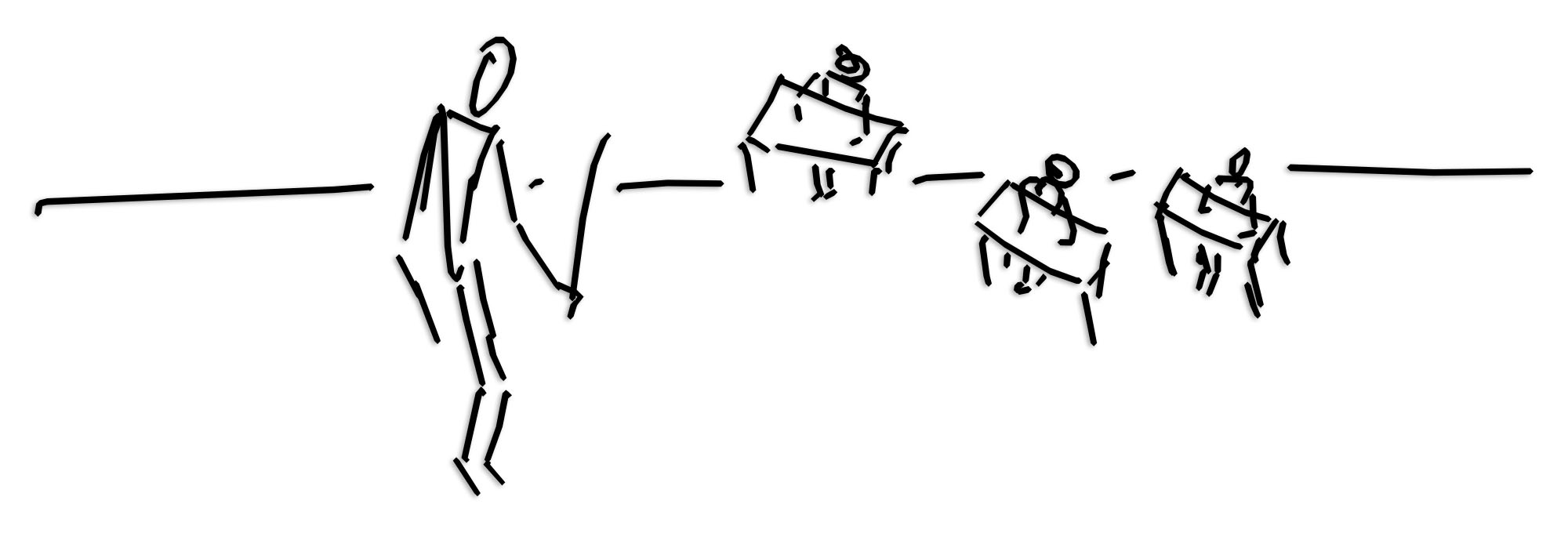

Fazit: Genie = Kombination aus Anlage und Umfeld

Es gibt wohl keine einfache Antwort auf die Frage, ob Genies geboren oder gemacht werden. Ein hoher IQ kann helfen, aber ist nicht entscheidend.

Wichtiger scheint eine Kombination aus Neugier, Durchhaltevermögen, kreativer Umgebung und dem Mut, konventionelles Denken infrage zu stellen. Vielleicht sollten wir uns weniger darauf konzentrieren, ob jemand ein angeborenes Genie ist, sondern vielmehr darauf, wie wir ein Umfeld schaffen, das Genialität fördert.

Die Geschichte zeigt, dass Genialität nicht nur eine Frage der Gene oder des IQs ist. Vielmehr entsteht sie an der Schnittstelle von Talent, harter Arbeit, gesellschaftlichen Bedingungen und dem Drang, Herausforderungen zu meistern. Jeder Mensch hat das Potenzial, außergewöhnliches zu leisten – wenn die richtigen Bedingungen gegeben sind.