Nie zuvor war es so einfach, mit der ganzen Welt in Kontakt zu treten. Das Internet verspricht grenzenlose Verbindungen, sozialen Austausch über Kontinente hinweg und Zugang zu nahezu jeder denkbaren Information. Mit wenigen Klicks erreichen wir Menschen in anderen Zeitzonen, nehmen an globalen Debatten teil und erleben die Welt scheinbar in Echtzeit. In Theorie leben wir in einer Ära der offenen Kommunikationswege und weltumspannenden Netzwerke. Global vernetzt eben.

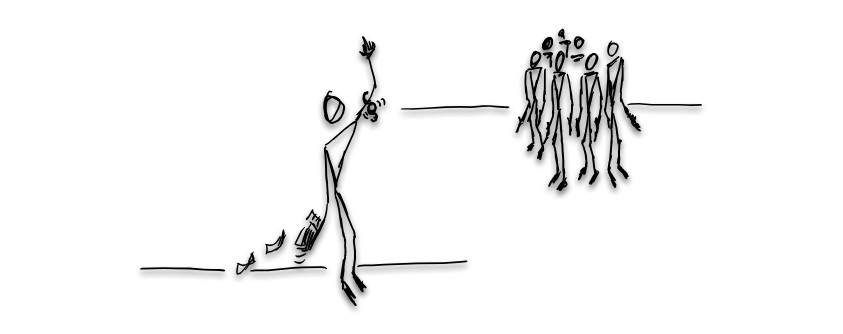

Doch gleichzeitig entsteht ein paradoxes Phänomen: Trotz dieser globalen Vernetzung schrumpft unser tatsächliches soziales Blickfeld. Während unser digitaler Radius wächst, verkleinert sich unser reales Umfeld. Immer mehr Menschen berichten von Einsamkeit, fühlen sich lokal entfremdet, sozial fragmentiert. Die reale Nachbarschaft bleibt anonym, spontane Gespräche werden seltener, das Gefühl, „wirklich verbunden“ zu sein, nimmt ab.

Dieses Phänomen ist nicht nur individuell spürbar, sondern auch gesellschaftlich relevant. Die digitale Expansion scheint unsere sozialen Wurzeln zu kappen. Während wir rund um die Uhr erreichbar sind, fehlen die Gelegenheiten für echte, ungefilterte Begegnung. Was bleibt, ist ein oberflächlicher Kontakt zur Welt – bei gleichzeitig wachsender innerer Distanz zum direkten Umfeld.

Wie kann es sein, dass in einer Zeit maximaler Verbindung so viele Menschen das Gefühl haben, allein zu sein? Warum scheint unser Denken, Fühlen und Handeln immer stärker durch digitale Bubbles bestimmt zu werden – statt durch reale Vielfalt und direkte soziale Nähe? Und welche gesellschaftlichen, psychologischen und strukturellen Dynamiken liegen diesem Wandel zugrunde?

Dieser Beitrag geht diesen Fragen nach. Er beleuchtet die Rolle von Algorithmen, Zeitmangel, dem Verlust öffentlicher Räume – und fragt, wie wir dieser Entwicklung begegnen können, um unser soziales Blickfeld wieder zu weiten.

Die unsichtbaren Mauern der Algorithmen: Soziale Bubbles im Netz

Eine der Hauptursachen für unsere geistige Enge liegt in der Art und Weise, wie wir heute digitale Inhalte konsumieren. Social Media-Plattformen wie Facebook, Instagram oder TikTok sind nicht nur Kommunikationsmittel, sondern auch Filtermechanismen. Ihre Algorithmen sind darauf ausgelegt, uns Inhalte zu zeigen, die unsere bisherigen Interessen bestätigen – ein Prinzip, das Engagement maximiert, aber auch die Perspektivenvielfalt minimiert.

So entstehen sogenannte „Filterblasen“ oder „Echokammern“: Nutzerinnen und Nutzer bewegen sich in digitalen Räumen, in denen ähnliche Meinungen vorherrschen, andere Sichtweisen kaum durchdringen. Der Effekt ist eine schleichende Verengung des Weltbildes. Was außerhalb dieser Bubbles passiert, gerät zunehmend aus dem Fokus – trotz der theoretisch unbegrenzten Informationsmöglichkeiten des Internets.

Besonders problematisch wird dies, wenn soziale Medien nicht nur zur Unterhaltung, sondern auch zur politischen Meinungsbildung oder gesellschaftlichen Orientierung genutzt werden. Unterschiedliche Lebensrealitäten verschwinden aus dem Blickfeld. Der Diskurs verroht, Polarisierung nimmt zu – nicht zuletzt, weil der algorithmisch geförderte Rückzug ins Vertraute unser empathisches Verständnis für andere Perspektiven untergräbt.

Hinzu kommt ein psychologischer Verstärkungseffekt: Menschen neigen dazu, Informationen zu bevorzugen, die ihre bestehenden Überzeugungen bestätigen – ein kognitives Phänomen, das als confirmation bias bekannt ist. Algorithmen bedienen genau diese Neigung, indem sie uns immer mehr von dem liefern, was wir ohnehin bereits glauben. So wird nicht nur unser Informationskonsum homogener, sondern auch unsere Wahrnehmung der Welt enger und selektiver.

Selbst in scheinbar neutralen digitalen Räumen – etwa bei der Google-Suche oder in Nachrichtenvorschlägen – spielen algorithmische Personalisierungen eine Rolle. Die Ergebnisse, die uns angezeigt werden, sind individuell zugeschnitten und basieren auf früherem Verhalten. So wird unser digitales Umfeld zunehmend zu einem Spiegelbild unserer eigenen Vorlieben, Meinungen und Klickhistorie – statt zu einem Fenster in die Welt.

Diese digitale Komfortzone birgt langfristig große gesellschaftliche Risiken. Wenn wir uns vorwiegend mit Gleichgesinnten umgeben und Widerspruch ausblenden, verlieren wir nicht nur die Fähigkeit zum Perspektivwechsel. Wir verlernen auch den produktiven Umgang mit Ambivalenz, mit Widersprüchen, mit Uneindeutigkeiten – also mit genau den Eigenschaften, die eine offene Gesellschaft auszeichnen. Die digitale Homogenität wird zur sozialen Monokultur.

Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche – sei es durch politische Krisen, globale Pandemien oder technologische Transformation – ist eine breite Perspektivenvielfalt entscheidend. Doch wer in digitalen Bubbles lebt, läuft Gefahr, in einer verzerrten Realität zu verharren. Das Internet, das einst als Instrument der Aufklärung gefeiert wurde, entwickelt sich so zunehmend zu einer Infrastruktur der Abschottung.

Medialer Einheitsbrei: Wenn Vielfalt nur simuliert wird

Auch die Medienlandschaft trägt zur Verengung unseres Blickfeldes bei. Was auf den ersten Blick wie eine bunte Vielfalt an Nachrichtenangeboten wirkt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen häufig als Variation desselben Grundmaterials. Viele Medienhäuser greifen auf identische Agenturmeldungen zurück, übernehmen Inhalte aus Presseportalen oder zitieren sich gegenseitig. Eigenrecherche, investigative Tiefe und lokale Berichterstattung geraten zunehmend ins Hintertreffen – aus Kostendruck, Zeitmangel oder aufgrund zentralisierter Redaktionsstrukturen.

Das Resultat ist ein medialer Einheitsbrei, der weniger durch Vielfalt als durch Redundanz geprägt ist. Unterschiedliche Formate suggerieren Pluralität, liefern jedoch oft inhaltlich Ähnliches. Kritische Tiefe, Kontextualisierung oder alternative Perspektiven bleiben dabei auf der Strecke. Gerade in komplexen Debatten – etwa zu Klimawandel, Migration oder Digitalisierung – führt das zu einer Verengung der Diskurse und einer zunehmenden Entfremdung zwischen Medien und Publikum.

Hinzu kommt: Durch wirtschaftliche Konzentrationsprozesse gehören viele ehemals unabhängige Medien inzwischen zu wenigen großen Konzernen. Diese strukturelle Vereinheitlichung spiegelt sich nicht nur in den Inhalten, sondern auch in der Auswahl dessen wider, was überhaupt berichtet wird. Ganze Themenfelder – wie kommunale Entwicklungen, soziale Ungleichheit oder kulturelle Nischen – verschwinden aus dem medialen Fokus, weil sie sich schlecht „vermarkten“ lassen.

Die Folge ist eine mediale Öffentlichkeit, die Vielfalt verspricht, aber oft nur Oberfläche liefert. In Kombination mit den personalisierten Filterblasen sozialer Medien entsteht eine gefährliche Gemengelage: Die Rezipient:innen glauben, informiert zu sein – tatsächlich bewegen sie sich in einem engen Meinungskorridor, gespeist aus wenigen, wirtschaftlich geprägten Quellen. Die Fähigkeit, komplexe Themen kritisch zu durchdringen oder Alternativen zu erkennen, schwindet.

Gerade deshalb wird eine kritische Medienkompetenz – also das bewusste Hinterfragen von Quellen, Perspektiven und Motiven – zur Schlüsselkompetenz der Gegenwart. Nur wer erkennt, wie und warum bestimmte Themen dominieren, kann sich ein fundiertes, eigenständiges Weltbild erarbeiten – jenseits des medialen Mainstreams.

Soziale Kontakte unter Zeitdruck: Arbeit ersetzt Freundeskreis

Doch die digitale Vereinzelung ist nur ein Teil des Problems. Auch jenseits des Bildschirms verändert sich unsere soziale Infrastruktur. Viele Erwachsene verbringen den Großteil ihrer wachen Stunden in der Arbeitswelt – oft unter hohem Zeitdruck, mit wenig Spielraum für spontane Begegnungen oder Pflege von Freundschaften. Die klassische Trennung zwischen „Arbeit“ und „Freizeit“ verschwimmt, gleichzeitig bleibt kaum Raum für echte, selbstbestimmte Sozialkontakte.

Die Folge: Zwischenmenschliche Beziehungen beschränken sich zunehmend auf den beruflichen Kontext. Kolleg:innen ersetzen den Freundeskreis, Netzwerktreffen die abendliche Verabredung. Was auf den ersten Blick effizient erscheint, führt langfristig zu einer sozialen Verarmung. Beziehungen entstehen unter funktionalen Vorzeichen, nicht aus Interesse oder emotionaler Nähe. Die Tiefe fehlt – ebenso wie der Raum für Abweichung und Unvorhergesehenes.

Gleichzeitig ist die gesellschaftliche Erwartung hoch, stets „busy“ zu sein. Wer keine Termine hat, gilt schnell als wenig ambitioniert. Freizeit wird durchgetaktet, spontane Begegnungen weichen organisierten Events. Die sozialen Routinen der Vergangenheit – der Kaffeeklatsch, das Feierabendbier, das gemeinsame Kochen – geraten ins Hintertreffen. So schwindet ein wichtiger Teil unseres sozialen Alltags.

Diese Entwicklung hat auch eine kulturelle Dimension. Die Ideologie der Selbstoptimierung – effizient, produktiv, zielgerichtet – durchdringt inzwischen nicht nur unseren Beruf, sondern auch unser Sozialleben. Freundschaften werden gemanagt wie Projekte, Beziehungen müssen „sinnvoll“ und „nützlich“ sein. Der Wert von Begegnungen bemisst sich an ihrem Output, nicht mehr an der Freude des Zusammenseins selbst.

Besonders betroffen sind davon Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen oder mit Mehrfachbelastungen – etwa durch Familie, Care-Arbeit oder Zweitjobs. Für sie bleibt kaum Raum für soziale Pflege. Doch auch in gut bezahlten Berufen ist der Terminkalender oft so voll, dass echte Nähe zur Ausnahme wird. Einsamkeit ist längst kein Phänomen der Randgruppen mehr, sondern ein strukturelles Risiko der modernen Arbeitsgesellschaft.

Dabei zeigen Studien immer wieder, wie zentral soziale Beziehungen für unser Wohlbefinden sind – nicht nur emotional, sondern auch physisch. Menschen mit stabilen sozialen Netzen leben gesünder, länger und zufriedener. Umso bedenklicher ist es, dass gerade diese Netzwerke durch die Logik moderner Arbeits- und Lebensverhältnisse ausgehöhlt werden.

Der Verlust von Freizeitqualität ist damit nicht nur ein individuelles Problem, sondern ein gesamtgesellschaftliches. Wenn Sozialkontakte zunehmend ökonomischen Zwängen untergeordnet werden, verlieren wir ein wesentliches Element gesellschaftlicher Kohäsion. Nähe lässt sich nicht outsourcen – sie braucht Zeit, Aufmerksamkeit und zweckfreie Räume.

Verlorene Orte: Was passiert, wenn Kneipen, Nachbarschaft und Zufallskontakte verschwinden

Neben digitalen und zeitlichen Einschränkungen spielt auch der Rückzug aus dem öffentlichen Raum eine zentrale Rolle für unsere lokale Isolation. Orte, an denen früher spontane Begegnungen möglich waren – Kneipen, Nachbarschaftstreffen, lokale Feste oder kleine Läden – verschwinden zunehmend aus dem Alltag. Stattdessen prägen Supermärkte, Onlinehandel und private Rückzugsräume das Stadtbild.

Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist der boomende Onlinehandel. Was früher ein sozialer Akt war – der Besuch beim Bäcker, der Plausch im Buchladen, die Beratung im Fachgeschäft – wird heute zur anonymen Transaktion. Ein Klick ersetzt das Gespräch. Die Lieferung erfolgt kontaktlos, effizient, aber auch beziehungslos. Der Einkauf verliert seine soziale Dimension. Begegnungen, Missverständnisse, spontane Empfehlungen – all das verschwindet.

Doch nicht nur die digitalen Alternativen, auch strukturelle Veränderungen im Einzelhandel tragen zur Entfremdung bei. Immer häufiger arbeiten in lokalen Geschäften Angestellte, die die jeweilige Landessprache kaum beherrschen – sei es aufgrund prekärer Beschäftigungsverhältnisse, mangelnder Schulung oder hoher Fluktuation. Das soll kein Vorwurf an diese Menschen sein, sondern verweist auf ein strukturelles Problem: Kommunikation wird schwieriger, das Gespräch wird reduziert auf Funktionalität, Verständigung auf das Nötigste. Wo früher persönliche Nähe und Vertrauen wuchsen, bleibt heute oft nur ein kurzer Austausch auf rudimentärer sprachlicher Basis.

Die Bedeutung dieser sogenannten „dritten Orte“ – also Räume jenseits von Zuhause und Arbeitsplatz – wurde lange unterschätzt. Sie sind mehr als bloße Konsumorte: Sie bieten Gelegenheit zur sozialen Durchmischung, ermöglichen Begegnungen mit Fremden, fördern Empathie und ein Gefühl der Zugehörigkeit. In ihnen entstehen ungeplante Gespräche, beiläufige Kontakte, kleine Gesten der Menschlichkeit – jene sozialen Zwischenräume, die schwer zu planen, aber essenziell für ein lebendiges Gemeinwesen sind.

Wenn diese Orte wegfallen, verliert die Gesellschaft einen wesentlichen Teil ihres sozialen Kitts. Unsere sozialen Interaktionen werden funktionalisiert, segmentiert und oft vorhersehbar. Wir begegnen nur noch Menschen, die wir bereits kennen oder mit denen uns eine klar definierte Rolle verbindet – etwa im Beruf, im Verein oder in der Familie. Die Offenheit des Sozialen, das Überraschende, das Störende, aber auch das Verbindende – all das geht verloren.

Besonders in Städten zeigt sich dieser Trend deutlich: Nachbarschaften werden anonymer, Quartiersläden schließen, Kneipensterben greift um sich. Was einst das „Wohnzimmer der Straße“ war, fällt der Ökonomisierung zum Opfer. Wer heute in einer Großstadt lebt, kennt oft weder die Nachbar:innen noch die Geschichte des eigenen Viertels. Die urbane Vielfalt wird zur Kulisse, nicht zum gelebten Miteinander. Selbst in Dörfern und Kleinstädten lösen sich früher selbstverständliche Gemeinschaftsformen auf – etwa der Stammtisch, die Dorfbäckerei, das Vereinsleben.

Der digitale Raum ersetzt diese Formen der Begegnung nicht – er simuliert sie allenfalls. Virtuelle Gruppen, Foren oder Nachbarschafts-Apps schaffen zwar Verbindung, aber selten wirkliche Nähe. Ohne den physischen Raum, ohne den Blick, das Lächeln, das spontane Gespräch an der Theke oder im Treppenhaus, bleibt soziale Interaktion reduziert auf Informationsaustausch – nicht auf Beziehungspflege.

Gleichzeitig verschieben sich ökonomische und städtebauliche Prioritäten. Innenstädte werden durch steigende Mieten für viele soziale Treffpunkte unerschwinglich. Cafés, die früher als offene Orte galten, verwandeln sich in durchgestylte Co-Working-Spaces oder hippe Markenräume. Der öffentliche Raum wird zunehmend reglementiert – durch Konsumzwang, Überwachung oder Verdrängung bestimmter Gruppen. Die spontane Nutzung des Stadtraums wird zur Ausnahme.

Diese Entwicklung betrifft nicht nur den urbanen Alltag, sondern auch unser gesellschaftliches Selbstverständnis. Denn wo wir einander nicht mehr beiläufig begegnen, fehlt die Grundlage für Verständnis, Solidarität und kollektives Handeln. Demokratie braucht Räume, in denen Unterschiedliches aufeinandertreffen kann – nicht nur virtuell, sondern physisch. Der Verlust dieser Räume ist damit nicht nur ein kulturelles, sondern auch ein politisches Problem.

In der Blechbubble: Mobilität ohne Begegnung

Ein oft unterschätzter Aspekt sozialer Isolation ist unsere Art der Fortbewegung. Der zunehmende Rückzug in den Individualverkehr – also ins eigene Auto – bedeutet nicht nur mehr Verkehr, Lärm und Umweltbelastung, sondern auch einen Rückgang spontaner sozialer Kontakte. Wer sich täglich allein im Auto durch den Berufsverkehr kämpft, ist wortwörtlich von der Welt abgeschirmt – akustisch, visuell und emotional.

Der öffentliche Verkehr hingegen bietet – neben ökologischen Vorteilen – auch eine soziale Dimension: flüchtige Gespräche, geteilte Blicke, zufällige Begegnungen. Selbst wenn man kein Wort miteinander wechselt, entsteht ein Gefühl des Geteilten, der kollektiven Bewegung durch die Stadt. In U-Bahn, Bus oder Bahn begegnet man Menschen aus verschiedenen Lebenswelten, Milieus und Generationen. Diese soziale Durchmischung ist ein stiller, aber wichtiger Bestandteil einer offenen Gesellschaft.

Im Gegensatz dazu verstärkt der Individualverkehr die Tendenz zur sozialen Segmentierung. Pendlerstrecken werden zur isolierten Blase, zur sogenannten „Blechbubble“, in der andere Menschen nur noch als Hindernisse im Verkehrsfluss wahrgenommen werden. Die Straße wird zum Konkurrenzraum, nicht zum sozialen Raum. Diese Mobilitätsform prägt nicht nur unsere Umwelt, sondern auch unser Miteinander – oder vielmehr dessen Abwesenheit.

Zudem beeinflusst die Art unserer Fortbewegung auch unsere Beziehung zum urbanen Raum. Wer mit dem Auto fährt, erlebt die Stadt als Abfolge funktionaler Zonen: Parkplätze, Ampeln, Tankstellen. Wer sich hingegen zu Fuß, mit dem Fahrrad oder per Bus bewegt, nimmt Zwischentöne wahr – Menschen, Schaufenster, Straßenmusik, zufällige Begegnungen. Die Wahl des Verkehrsmittels wird so auch zur Frage des sozialen Erlebens – oder seiner Vermeidung.

Eine lebenswerte Gesellschaft braucht mehr als effiziente Wege von A nach B. Sie braucht Räume der gemeinsamen Bewegung, der Durchlässigkeit, der zufälligen Nähe. Öffentlicher Verkehr ist kein romantischer Anachronismus – er ist ein sozialer Möglichkeitsraum, den es wieder wertzuschätzen gilt.

Die Mikro-Bubble im Ohr: Wenn Technik Stille schafft – und soziale Leere

Was früher als Symbol für Konzentration oder technologische Raffinesse galt, hat heute tiefgreifende kulturelle Folgen: Headsets, In-Ears und Noise-Cancelling-Kopfhörer sind längst Teil unseres Alltags – im Büro, im Zug, beim Spaziergang. Sie schaffen individuelle Rückzugsräume inmitten öffentlicher Räume, in denen jede:r nur noch für sich hört – Podcasts, Playlists, Meetings. Was für den Einzelnen Fokus bedeutet, verändert unsere kollektive akustische Erfahrung grundlegend.

Besonders Active Noise Cancelling (ANC), das Umgebungsgeräusche aktiv ausblendet, ist auf den ersten Blick eine technische Errungenschaft – weniger Lärm, mehr Klarheit, mehr Ruhe. Doch die Kehrseite dieser akustischen Abschottung ist ein zunehmender Verlust von sozialer Durchlässigkeit. Die Umgebung wird zur Kulisse, Menschen werden zu Hintergrundrauschen, das es zu unterdrücken gilt. Die Welt um uns herum wird stummgeschaltet – und mit ihr die Möglichkeit spontaner Gespräche, kurzer Blicke, gemeinsamer Wahrnehmung.

So entstehen Mikro-Bubbles: Jeder bewegt sich in seiner akustisch isolierten Sphäre – selbst inmitten von Menschen. Die Kopfhörer signalisieren: „Ich bin nicht ansprechbar.“ Damit verschwinden nicht nur soziale Impulse, sondern auch das Bewusstsein für andere. Wer nie hört, was um ihn herum passiert, verliert auch das Gefühl für soziale Stimmungen, für Unruhe, für geteilte Erlebnisse im öffentlichen Raum.

Gerade in Städten, in denen viele Menschen ohnehin anonym nebeneinanderher leben, verstärkt diese Entwicklung die soziale Entkoppelung. Öffentliche Räume werden zur Ansammlung paralleler Einzelwelten. Die technischen Tools, die einst als Hilfsmittel galten, haben sich zu kulturellen Barrieren entwickelt. Und auch hier gilt: Die Technik selbst ist nicht das Problem – sondern die Art, wie wir sie nutzen.

Umso wichtiger ist ein bewusster Umgang mit diesen Geräten. Vielleicht muss man nicht immer erreichbar, informiert oder stimuliert sein. Vielleicht entsteht aus der akustischen Offenheit – dem Zuhören, dem Mithören, dem Teilhaben – genau jene Form von sozialer Nähe, die uns zunehmend verloren geht.

Global denken, lokal handeln – aber wie?

Angesichts dieser Entwicklungen stellt sich die Frage: Wie können wir die Vorteile globaler Vernetzung nutzen, ohne dabei unsere lokale Verwurzelung zu verlieren? Eine Rückbesinnung auf das unmittelbare Umfeld wäre ein Anfang – sei es durch Engagement in der Nachbarschaft, bewusste Pflege von Offline-Freundschaften oder die Unterstützung lokaler Initiativen und Treffpunkte.

Es geht dabei nicht um ein Entweder-oder zwischen digitaler Welt und physischer Realität, sondern um ein ausgewogenes Sowohl-als-auch. Globale Informationsflüsse und lokale Beziehungen müssen sich nicht widersprechen – sie können sich ergänzen. Voraussetzung ist allerdings, dass wir den Wert des Lokalen wieder erkennen: als Quelle von Identität, Vertrauen und Zugehörigkeit.

Dazu gehört auch, sich aktiv für lebendige öffentliche Räume einzusetzen – etwa durch die Unterstützung von Projekten, die Treffpunkte schaffen oder erhalten, durch Teilnahme an Stadtteilversammlungen, Nachbarschaftsinitiativen oder gemeinschaftliche Aktivitäten wie Urban Gardening, offene Werkstätten oder kulturelle Veranstaltungen im Quartier. Jede Form realer Begegnung schafft Verbindung – auch dort, wo zunächst nur Fremdheit herrscht.

Auch eine bewusste Mediennutzung kann helfen, algorithmischen Bubbles zu entkommen: Das gezielte Lesen unterschiedlicher Quellen, das aktive Suchen nach anderen Perspektiven, der Austausch mit Menschen außerhalb der eigenen Filterblase – all das sind kleine, aber wirksame Schritte gegen die digitale Engführung. Plattformen wie Reddit, Mastodon oder kleinere Foren bieten Räume mit oft breiterer Perspektivenvielfalt als algorithmisch kuratierte Feeds.

Ebenso wichtig ist es, der Verfügbarkeit von Zeit wieder einen Wert zu geben – als Raum für Begegnung, nicht nur für Produktivität. Das bedeutet, sich bewusst „unverplante“ Zeit zu schaffen, in der Neues entstehen darf: Gespräche, Gedanken, Beziehungen. In einer Kultur, die Effizienz über alles stellt, ist Muße ein subversiver Akt – aber auch ein zutiefst menschlicher.

Ein weiterer Ansatz liegt in der strukturellen Veränderung unserer Lebensweise: Arbeitszeitmodelle, die soziale Teilhabe ermöglichen; Stadtplanung, die auf Gemeinschaft statt auf Rendite setzt; Bildung, die soziale Kompetenz und Medienkritik vermittelt – all das sind Stellschrauben, an denen Politik und Zivilgesellschaft gemeinsam drehen können. Der Aufbau resilienter lokaler Strukturen ist nicht nur eine Frage der Nostalgie, sondern der Zukunftsfähigkeit.

Damit dies gelingt, braucht es jedoch auch den Mut der Politik, sich gegen einseitige wirtschaftliche Interessen zu stellen. Die Gestaltung lebenswerter Städte, der Schutz öffentlicher Räume, die Förderung sozialer Infrastruktur dürfen nicht länger dem Diktat der Profitmaximierung untergeordnet werden. Es braucht politische Entscheidungen, die das Gemeinwohl über kurzfristige Renditeinteressen stellen – sei es im Wohnungsbau, in der Verkehrsplanung, bei der Vergabe von öffentlichen Flächen oder in der Subventionierung von Kultur und Begegnung. Eine demokratische Gesellschaft lebt nicht vom Konsum, sondern vom Austausch – und der braucht Räume, Zeit und Prioritäten jenseits der Wirtschaftslobby.

Letztlich geht es darum, wieder Räume zu schaffen – physisch wie gedanklich –, in denen das Ungeplante, das Andere, das Nicht-Kommerzielle seinen Platz hat. Orte, an denen wir nicht „funktionieren“, sondern einfach nur sein dürfen. Nur so kann aus globaler Vernetzung wieder echte soziale Nähe entstehen – jenseits der Algorithmen, jenseits der Effizienzlogik, mitten im Leben.

Verlorenes Alltagswissen und der Bruch zwischen den Welten

Die Folgen der sozialen und digitalen Fragmentierung zeigen sich nicht nur in unseren Beziehungen, sondern auch in unserem Wissen – insbesondere im praktischen, alltäglichen Sinne. Wenn Menschen sich zunehmend in spezialisierten beruflichen oder digitalen Umfeldern bewegen, fehlen oft die Gelegenheiten, grundlegendes, erfahrungsbasiertes Wissen auszutauschen: Wie wechselt man einen Fahrradreifen? Was wächst im eigenen Klima auf dem Balkon? Wie funktioniert kommunale Verwaltung? Früher wurde solches Wissen beiläufig weitergegeben – beim Gespräch mit dem Nachbarn, im Bekanntenkreis oder beim Austausch in der Kneipe. Heute gehen diese Alltagskompetenzen mehr und mehr verloren – nicht weil sie verschwunden wären, sondern weil ihre sozialen Übertragungswege erodieren.

Gleichzeitig verschwinden die Verbindungen zwischen verschiedenen Lebensbereichen. Die Fähigkeit, Zusammenhänge zwischen scheinbar unzusammenhängenden Themen zu erkennen – etwa zwischen Energiepolitik, Stadtplanung und Gesundheit, oder zwischen Ernährung, Umwelt und sozialer Gerechtigkeit – nimmt ab. Wer sich nur noch innerhalb enger digitaler oder beruflicher Kontexte bewegt, entwickelt oft ein fragmentiertes Weltverständnis. Die große Gesamtschau, das vernetzte Denken, das früher durch gelebte Erfahrung oder generationsübergreifende Gespräche gefördert wurde, gerät aus dem Blick.

Diese Entwicklung ist nicht nur ein kulturelles Phänomen, sondern hat konkrete gesellschaftliche Konsequenzen. Wenn Wissen nicht mehr geteilt, sondern individuell angeeignet oder algorithmisch gefiltert wird, entsteht eine Illusion von Informiertheit – bei gleichzeitiger Abkopplung vom praktischen Weltbezug. Viele Menschen wissen heute mehr über globale geopolitische Dynamiken als über die politische Struktur ihrer eigenen Kommune. Oder sie kennen die Mechanismen des internationalen Aktienmarkts besser als die Abläufe in ihrem örtlichen Abfallentsorgungssystem. Diese Diskrepanz führt zu einem Auseinanderdriften von abstraktem und angewandtem Wissen – und damit auch zu einer Schwächung demokratischer Teilhabe.

Dazu kommt ein kultureller Wandel im Verständnis von Wissen selbst: Was früher als kollektives, erlebtes und geteiltes Wissen galt – etwa handwerkliches Geschick, Lebensweisheit oder soziale Intelligenz –, wird heute oft gegenüber formalisiertem, zertifiziertem Expertenwissen abgewertet. Die Folge ist eine zunehmende Abhängigkeit von spezialisierten „Dienstleistern“ – für Reparaturen, für Entscheidungen, sogar für alltägliche Urteile. Damit verliert die Gesellschaft ein Stück ihrer Autonomie.

In einer Zeit, in der Herausforderungen immer komplexer und miteinander verflochten sind, wird gerade das vernetzte, erfahrungsnahe Denken wichtiger denn je. Doch es braucht Räume, in denen solches Wissen entsteht und weitergegeben werden kann – analog, generationenübergreifend, im Alltag. Ohne diese Orte droht uns nicht nur der Verlust sozialen, sondern auch praktischen Orientierungswissens. Und damit auch die Fähigkeit, die Welt in ihrer Tiefe zu begreifen.

Fazit: Neue Nähe in Zeiten der Fernverbindung

Die Welt ist kleiner geworden – aber nicht im Sinne von Nähe, sondern von Perspektive. Trotz technischer Möglichkeiten zur globalen Vernetzung erleben viele Menschen eine zunehmende lokale Isolation. Der Rückzug in digitale Bubbles, die funktionalisierte Arbeitswelt und der Verlust informeller Begegnungsräume tragen dazu bei, dass unser soziales Blickfeld enger wird. Die Verfügbarkeit von Information ersetzt nicht das Erleben von Gemeinschaft. Was wir verlieren, ist nicht nur der Kontakt zu anderen, sondern auch ein Teil unseres Menschseins.

Doch diese Entwicklung ist kein Naturgesetz. Sie ist das Ergebnis kultureller, ökonomischer und politischer Entscheidungen – und damit veränderbar. Es liegt an uns, sie zu hinterfragen und bewusst andere Wege einzuschlagen. Indem wir lokale Räume pflegen, uns Zeit für echte Kontakte nehmen und digitale Medien reflektiert nutzen, können wir neue Nähe schaffen – in einer Welt, die sonst Gefahr läuft, in gut vernetzte Einsamkeit zu kippen.

Dazu braucht es individuelle Bereitschaft, aber auch gesellschaftliche Strukturen, die Begegnung ermöglichen: eine Stadtplanung, die Vielfalt zulässt; eine Arbeitswelt, die Freiräume schafft; eine Politik, die Gemeinwohl über Profit stellt. Es braucht Räume, in denen das Unvorhersehbare Platz hat – und Menschen, die bereit sind, sich auf das Andere einzulassen.

Die Zukunft der Verbundenheit entscheidet sich nicht allein im Digitalen. Sie entscheidet sich dort, wo wir einander begegnen – im Treppenhaus, in der Straßenbahn, im Buchladen, auf dem Spielplatz. In der bewussten Entscheidung für Nähe, für Gespräch, für geteilte Gegenwart. Nur so wird aus globaler Verbindung auch gelebte Gemeinschaft.