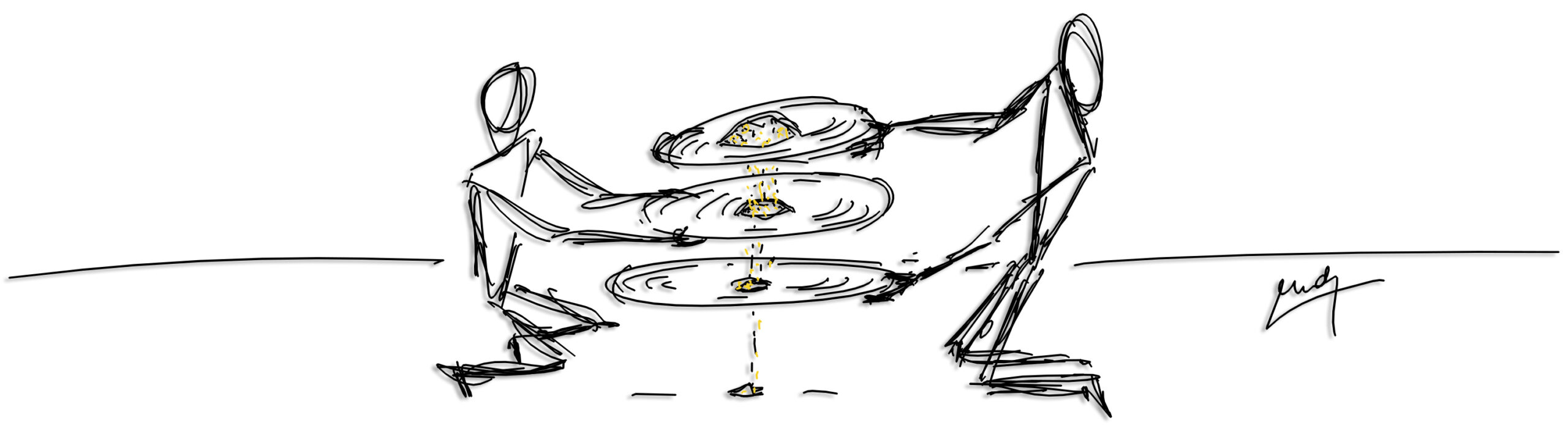

Die Anekdote ist schnell erzählt. Zu Sokrates kam jemand, der ihm sagte, er müsse ihm etwas erzählen. Der Weise unterbrach ihn und fragte ihn, ob er die Information bereits durch die drei Siebe gesiebt hätte. Jener verneinte und fragte, was es mit den Sieben auf sich hätte.

Sokrates erklärte ihm, dass es sich bei Sieb Nummer eins um die Wahrheit handelt. Man solle also erst mal prüfen, ob die Information überhaupt der Wahrheit entspricht. Sieb Nummer zwei ist die Güte. Ist die Information positiv? Sieb Nummer drei ist die Notwendigkeit. Muss die Information wirklich verteilt werden?

Was nun folgt, ist mehr als eine kleine Belehrung – es ist eine Einladung zur Reflexion über den Umgang mit Informationen. Eine Einladung, die heute aktueller scheint denn je.

Historische Einordnung und Rezeption der Anekdote

Obwohl die Geschichte von den drei Sieben oft Sokrates zugeschrieben wird, ist sie historisch nicht direkt von ihm überliefert. Vielmehr stammt sie aus späteren Quellen und gilt als didaktische Legende, die die sokratische Philosophie veranschaulichen soll. Dennoch bleibt ihre Botschaft zeitlos und unglaublich relevant für die heutige Informationsgesellschaft.

Die Anekdote wurde im Laufe der Zeit von verschiedenen Denkern und Institutionen aufgegriffen und weiterentwickelt. In der Aufklärung wurde die sokratische Methode der Wissensvermittlung intensiv diskutiert und als fortschrittlich gerühmt. Kant empfahl die sokratische Methode für den Schulunterricht, wenngleich er meinte, sie sei „freilich etwas langsam“, im Gruppenunterricht schwer anzuwenden und nicht für jeden Stoff geeignet. Kritik übte Johann Heinrich Pestalozzi, der das „Sokratisieren“ für eine bloße Modeerscheinung hielt. Pestalozzi befand, man habe davon geträumt, den Verstand der Kinder hervorzulocken und aus dem Nichts Wunder hervorzurufen. Die Befähigung zu einem echten sokratischen Dialog habe er bei keinem seiner Zeitgenossen gefunden.

In der neuzeitlichen Rezeption wurde die sokratische Gesprächsführung im 18. Jahrhundert zum Vorbild einer Unterrichtsmethode, die Erotematik („Fragekunst“) genannt wurde. Diese Methode wurde in der Religionspädagogik eingesetzt und beherrschte bis ins frühe 19. Jahrhundert im deutschen Sprachraum die Katechetik beider Konfessionen.

Heute findet die Geschichte Anwendung in verschiedenen Bereichen wie der Medienpädagogik, der Kommunikationsethik und der Persönlichkeitsbildung. Sie dient als Reflexionsinstrument für bewusste und verantwortungsvolle Kommunikation und wird in Schulen, Unternehmen und sozialen Medien als Leitfaden für den Umgang mit Informationen genutzt.

Das erste Sieb: Die Wahrheit

Das erste Sieb, so Sokrates, ist die Wahrheit. Entspricht die Information, die man weitergeben will, überhaupt den Tatsachen? Kann man sie verifizieren, gibt es überprüfbare Quellen oder handelt es sich lediglich um Hörensagen?

In einer Ära, in der jeder innerhalb von Sekunden zum Sender wird – über soziale Medien, Kommentarspalten oder Messengerdienste – ist diese Frage erschreckend in den Hintergrund geraten. Es geht schnell, zu schnell. Ein Tweet, ein Screenshot, ein Video – Wahrheit wird suggeriert, aber nicht geprüft. Doch wie viel davon ist tatsächlich verlässlich?

Die Aufforderung zur Prüfung der Wahrheit ist dabei keine Garantie für Objektivität, aber ein Plädoyer für intellektuelle Redlichkeit. Wer spricht, sollte wissen, was er sagt – und ebenso benennen können, was er nicht weiß.

Das Problem ist nicht neu, hat sich aber zugespitzt. In der klassischen Öffentlichkeit übernahmen Redaktionen und journalistische Gatekeeper die Filterfunktion. Heute sind diese Schleusen weit geöffnet. Die Verantwortung liegt zunehmend beim Einzelnen – beim Leser ebenso wie beim Hörer oder Zuschauer.

Doch mit dieser neuen Freiheit geht auch eine neue Verantwortung einher. Wahrheit ist selten eindeutig, oft fragmentarisch und kontextabhängig. Umso wichtiger ist es, sie zu suchen, anstatt bloß Meinungen oder Stimmungen zu reproduzieren. Nicht jeder Irrtum ist böser Wille – aber jede unkritisch weitergegebene Falschinformation kann Schaden anrichten, gesellschaftlich wie persönlich.

Es geht deshalb nicht nur um die Frage, ob etwas wahr ist, sondern auch darum, ob man bereit ist, die Mühe der Prüfung auf sich zu nehmen. Ob man Quellen hinterfragt, Zusammenhänge verstehen will oder sich mit Überschriften zufriedengibt. In einer Welt der ständigen Informationsflut ist diese Mühe ein Akt der Selbstbestimmung – und vielleicht der erste Schritt zu einer neuen Aufklärung.

Das zweite Sieb: Die Güte

Das zweite Sieb, das Sokrates vorschlägt, ist die Güte. Ist das, was man mitteilen will, gut? Ist es hilfreich, aufbauend, wohltuend? Oder bringt es Verunsicherung, Angst oder Missgunst?

In der heutigen Nachrichtenlage fällt es schwer, diese Frage zu bejahen. Denn schlechte Nachrichten gelten gemeinhin als gute Nachrichten – zumindest aus medialer Sicht. Schlagzeilen sollen Aufmerksamkeit erzeugen, und das gelingt nach wie vor besser mit Skandal als mit Substanz, mit Drama statt mit differenzierter Analyse. Doch was macht das mit unserem Blick auf die Welt?

Wer sich über längere Zeit ausschließlich mit negativen Informationen umgibt, entwickelt ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit. Vertrauen schwindet, Zynismus wächst. Die Wahrnehmung der Welt wird düsterer, als sie tatsächlich ist. Dabei geschehen jeden Tag auch Fortschritte, Erfolge, solidarische Gesten – sie sind nur weniger sichtbar, weil sie weniger Beachtung finden.

Das Sieb der Güte ist kein Aufruf zur Schönfärberei oder zur Verdrängung unangenehmer Wahrheiten. Es geht vielmehr um eine bewusste Entscheidung: Will man etwas verbreiten, das konstruktiv wirkt? Will man beim Gegenüber ein Gefühl von Klarheit, Zuversicht oder wenigstens Verständnis hinterlassen – oder betreibt man emotionale Eskalation?

Das bedeutet nicht, dass man nur noch Positives berichten sollte. Aber es bedeutet, dass auch bei kritischen Informationen der Ton, der Kontext und die Absicht entscheidend sind. Wer Kritik übt, kann das sachlich tun. Wer Missstände benennt, kann zugleich Perspektiven aufzeigen. Wer schwierige Themen anspricht, kann sie einbetten in einen Horizont des Möglichen.

Güte ist nicht naiv. Sie ist eine Haltung, die anerkennt, dass jedes gesprochene oder geschriebene Wort Wirkung hat. Und dass diese Wirkung idealerweise einen Beitrag leisten sollte – zur Verständigung, zur Aufklärung, zur menschlichen Würde.

Das dritte Sieb: Die Notwendigkeit

Das dritte Sieb, das Sokrates empfiehlt, ist die Notwendigkeit. Muss das, was man sagen will, überhaupt gesagt werden? Ist es relevant für das Gegenüber – oder einfach nur ein weiterer Beitrag zur ohnehin überquellenden Geräuschkulisse unserer Zeit?

Diese Frage ist vermutlich die unbequemste der drei, denn sie zielt auf das eigene Mitteilungsbedürfnis. Warum will man etwas erzählen? Geht es um Erkenntnis – oder um Aufmerksamkeit? Um Aufklärung – oder um Empörung? Um Hilfe – oder um Rechtfertigung?

In der gegenwärtigen Medien- und Kommunikationskultur ist vieles darauf ausgelegt, schnell, viel und überall präsent zu sein. Doch Quantität ist kein Indikator für Bedeutung. Nur weil eine Information verfügbar ist, muss sie nicht verbreitet werden. Und nur weil etwas gesagt werden kann, bedeutet das nicht, dass es gesagt werden sollte.

Die Frage nach der Notwendigkeit führt zurück zum Zuhörer, zur Leserin, zum Empfänger der Botschaft. Was bringt diese Information ihm oder ihr? Trägt sie zu mehr Verständnis bei, zu mehr Orientierung, zu einer handlungsfähigen Haltung? Oder hinterlässt sie Verwirrung, Überforderung oder schlichtweg Gleichgültigkeit?

Das bedeutet nicht, dass nur noch lebensverändernde Botschaften verbreitet werden dürfen. Aber es bedeutet, dass man den Maßstab der Relevanz ernst nehmen sollte – nicht im Sinne eines kalkulierten Klickwerts, sondern im Sinne eines echten Beitrags zur Welt des anderen.

In einer Zeit, in der Reizüberflutung zum Normalzustand geworden ist, kann das bewusste Weglassen ein Akt der Rücksichtnahme sein. Oder sogar ein Akt der Kultur: Nur das zu sagen, was dem anderen wirklich nützt – das ist keine Einschränkung, sondern ein Ausdruck von Achtung.

Praktische Anwendung und Herausforderungen

Die Anwendung der drei Siebe im Alltag erfordert Achtsamkeit und Reflexion. In sozialen Medien kann man sich vor dem Teilen eines Beitrags fragen: Ist diese Information wahr, gut und notwendig? Im Journalismus könnten Redaktionen diese Fragen als Leitlinien für ihre Berichterstattung nutzen. In persönlichen Gesprächen hilft es, kurz innezuhalten und die Wirkung der eigenen Worte zu bedenken.

Herausforderungen ergeben sich durch Zeitdruck, Gruppenzwang oder algorithmische Verstärkereffekte in digitalen Plattformen. Die schnelle Verbreitung von Informationen und die Erwartung, ständig präsent zu sein, erschweren die bewusste Anwendung der Siebe. Dennoch lohnt es sich, diesen ethischen Filter in die eigene Kommunikationspraxis zu integrieren.

Kritische Perspektiven und Grenzen

Obwohl die drei Siebe als ethischer Kompass dienen können, gibt es auch Kritikpunkte, die ihre Grenzen und möglichen Nebenwirkungen beleuchten. So birgt insbesondere das Sieb der Güte die Gefahr, dass unbequeme oder unangenehme Wahrheiten unterdrückt werden. Gesellschaftliche Missstände, politische Fehlentwicklungen oder strukturelle Ungerechtigkeiten lassen sich nicht immer in freundliche Worte kleiden – und sollten auch nicht beschönigt werden. Eine zu starke Orientierung an „Güte“ könnte kritische Stimmen zum Schweigen bringen oder die Auseinandersetzung mit realen Problemen erschweren.

Ähnlich verhält es sich mit dem Kriterium der Notwendigkeit. Was notwendig ist, lässt sich selten objektiv bestimmen. Die Gefahr besteht, dass Informationen vorschnell als „unnötig“ abgetan werden – insbesondere dann, wenn sie von Minderheiten stammen, unbequem sind oder nicht in den vorherrschenden Diskurs passen. So könnte das Sieb der Notwendigkeit unbeabsichtigt zur Einschränkung von Pluralität und Meinungsvielfalt beitragen.

Ein weiteres Problem liegt in der praktischen Anwendung: Die drei Siebe fordern ein hohes Maß an Selbstreflexion und Urteilskraft – Eigenschaften, die nicht in jeder Kommunikationssituation verfügbar oder realistisch umsetzbar sind. In hitzigen Debatten, unter Zeitdruck oder in emotional aufgeladenen Kontexten kann der moralische Anspruch schnell an seine Grenzen stoßen.

Auch institutionell besteht die Gefahr, dass die Siebe – wenn sie normativ überhöht werden – zur Legitimation von Zensurmechanismen dienen. Was als Güte oder Notwendigkeit ausgelegt wird, kann schnell politisch oder ideologisch instrumentalisiert werden. Umso wichtiger ist es, die drei Siebe nicht als starres Regelwerk zu verstehen, sondern als dynamische Orientierung, die durch Offenheit, Kritikfähigkeit und Kontextsensibilität ergänzt werden muss.

In diesem Sinne bewahren die Siebe ihren Wert gerade dann, wenn sie nicht dogmatisch, sondern dialogisch angewendet werden – als Einladung zur Prüfung, nicht zur Bewertung. Als Maßstab für Achtsamkeit, nicht für Kontrolle. Und als ethische Haltung, die ebenso viel Raum für Irrtum lässt wie für Einsicht.

Kulturelle und gesellschaftliche Vielfalt

Die Bewertung von Wahrheit, Güte und Notwendigkeit ist nicht universell, sondern stets kulturell und gesellschaftlich eingebettet. Was in einer westlich geprägten Öffentlichkeit als notwendig oder moralisch gut gilt, kann in anderen kulturellen Kontexten ganz anders verstanden werden – sei es aufgrund religiöser Prägung, historischer Erfahrung oder sozialer Normen.

So variiert etwa das Verständnis von Wahrheit zwischen individualistisch geprägten Gesellschaften, die Wert auf persönliche Authentizität legen, und kollektivistisch orientierten Kulturen, in denen soziale Harmonie und Gesichtsverlust stärker gewichtet werden. Auch das Konzept von Güte kann divergieren: Während in manchen Kulturen direkte Konfrontation als ehrlich und hilfreich gilt, wird in anderen Zurückhaltung und indirekte Kritik als höflicher und damit „gütiger“ empfunden.

Ebenso ist die Frage nach der Notwendigkeit stark vom gesellschaftlichen Diskursklima abhängig. Was als „notwendig“ gilt, ist nicht nur eine inhaltliche, sondern auch eine politische Entscheidung – und damit mit Machtverhältnissen verknüpft. Minderheitenperspektiven laufen Gefahr, in hegemonialen Kontexten als irrelevant abgetan zu werden, obwohl sie für Betroffene zentral sind.

Interkulturelle Sensibilität ist daher nicht nur wünschenswert, sondern unerlässlich. Wer die drei Siebe anwendet, sollte sich bewusst sein, dass ihre Interpretation und Gewichtung kulturell kodiert ist. Offenheit für andere Sichtweisen, die Bereitschaft zum Dialog und die Fähigkeit, eigene Bewertungsmaßstäbe zu hinterfragen, sind zentrale Voraussetzungen für eine respektvolle und verständigungsorientierte Kommunikation – insbesondere im internationalen oder interkulturellen Kontext.

Psychologische und soziale Dynamiken

Die Anwendung der drei Siebe ist kein rein rationaler Prozess. Kommunikation ist immer auch von psychologischen und sozialen Dynamiken durchzogen, die das Filtern von Informationen erschweren können. Ein zentrales Beispiel ist der sogenannte Bestätigungsfehler (confirmation bias): Menschen neigen dazu, Informationen zu bevorzugen, die ihre bestehenden Überzeugungen bestätigen, und widersprechende Fakten zu ignorieren oder abzuwerten.

Hinzu kommen emotionale Faktoren. Viele Informationen werden nicht deshalb weitergegeben, weil sie geprüft oder relevant sind, sondern weil sie Empörung, Angst oder Erheiterung auslösen. Affekte wirken oft stärker als Argumente – insbesondere in sozialen Netzwerken, wo Reaktionen unmittelbarer sichtbar sind und Feedback in Form von Likes oder Kommentaren schnelle Belohnung verspricht.

Auch Gruppendruck spielt eine Rolle: In digitalen wie analogen Gemeinschaften kann das Bedürfnis nach Zugehörigkeit dazu führen, dass man sich der Meinung der Mehrheit anschließt oder Informationen verbreitet, die im eigenen Umfeld als wichtig gelten – unabhängig von ihrer sachlichen Qualität.

Diese psychologischen Mechanismen machen deutlich, dass die Anwendung der drei Siebe nicht nur eine Frage der Einsicht, sondern auch der inneren Haltung ist. Es braucht Mut, gegen den Strom zu denken und zu kommunizieren. Es braucht Selbstreflexion, um zwischen eigenen Gefühlen und objektivem Gehalt unterscheiden zu können. Und es braucht Übung – denn auch ethisches Kommunizieren ist eine Praxis, die sich entwickelt.

Rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen

Die drei Siebe lassen sich nicht losgelöst von ihrem rechtlichen und institutionellen Umfeld betrachten. In einer demokratischen Gesellschaft steht die Meinungsfreiheit unter besonderem Schutz – ebenso wie die Pressefreiheit. Diese Grundrechte ermöglichen eine offene Debatte, setzen aber auch Grenzen: Verleumdung, Volksverhetzung oder das Verbreiten von Falschinformationen mit nachweislichem Schaden sind nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt.

Institutionen wie Medienaufsichtsbehörden, Presseräte oder Fact-Checking-Organisationen übernehmen eine wichtige Rolle, um Transparenz und Qualität in der öffentlichen Kommunikation zu fördern. Sie bieten Richtlinien, prüfen Inhalte und schaffen Verlässlichkeit – vor allem dort, wo individuelle Überprüfung an Grenzen stößt.

Auch Bildungseinrichtungen tragen Verantwortung: Medienkompetenz gehört heute zu den Schlüsselqualifikationen einer aufgeklärten Gesellschaft. Wer gelernt hat, Informationen zu recherchieren, zu hinterfragen und einzuordnen, kann die drei Siebe mit größerer Sicherheit anwenden – nicht nur aus moralischem Antrieb, sondern als Teil einer umfassenden gesellschaftlichen Bildung.

Gleichzeitig gilt es, kritisch zu bleiben: Rechtliche und institutionelle Rahmen sind nicht frei von Interessen oder Machtstrukturen. Die Anwendung der Siebe darf deshalb nie zur Legitimation von Zensur werden, sondern sollte stets dem Ziel dienen, eine offene, reflektierte und gerechte Kommunikationskultur zu fördern.

Technologische Dimension

Die digitalen Kommunikationsräume, in denen wir uns heute bewegen, werden maßgeblich von Technologie geprägt – insbesondere von Algorithmen, künstlicher Intelligenz und Plattformarchitekturen. Diese Systeme entscheiden darüber, welche Inhalte wir sehen, wie sie sortiert werden und wie sichtbar bestimmte Beiträge sind. Damit beeinflussen sie direkt, ob und wie die drei Siebe angewendet werden können.

Algorithmen belohnen Aufmerksamkeit: Inhalte, die besonders häufig geteilt, kommentiert oder geliked werden, steigen im Ranking – unabhängig davon, ob sie wahr, gut oder notwendig sind. Emotionalisierende oder polarisierende Inhalte haben dabei oft einen Vorteil gegenüber differenzierten und reflektierten Beiträgen. Das erschwert die Anwendung der Siebe, weil es strukturelle Anreize für ihre Umgehung gibt.

Gleichzeitig bieten technologische Entwicklungen auch Chancen: Fact-Checking-Tools, automatisierte Quellenvergleiche oder Filterfunktionen für Desinformation können Nutzer dabei unterstützen, ihre Informationsauswahl bewusster zu gestalten. Die Frage ist nicht, ob Technik eine Rolle spielt, sondern wie wir sie gestalten – und ob sie den ethischen Anspruch der drei Siebe stärkt oder untergräbt.

Hier sind Plattformbetreiber ebenso gefragt wie Entwickler und politische Entscheidungsträger. Eine werteorientierte Technologiegestaltung, die Transparenz schafft, Vielfalt fördert und Verantwortung einfordert, ist keine Zukunftsvision, sondern eine Notwendigkeit. Nur so kann die technische Infrastruktur zur Ermöglichung statt zur Verhinderung ethischer Kommunikation werden.

Weiterführende ethische Überlegungen

Die drei Siebe von Sokrates – Wahrheit, Güte und Notwendigkeit – bieten ein kraftvolles Modell für ethisches Handeln in der Kommunikation. Doch sie sind kein abgeschlossener Kanon. In einer komplexen, dynamischen Welt braucht es zusätzliche Überlegungen, um verantwortungsvoll und reflektiert zu handeln.

Ein wichtiger Aspekt ist Transparenz: Wer Informationen verbreitet, sollte offenlegen, auf welcher Grundlage dies geschieht – ob als Meinung, als Analyse, als Erfahrungswert oder als belegte Tatsache. Nur so entsteht Vertrauen. Auch die Verantwortung für unbeabsichtigte Folgen verdient Beachtung. Nicht jede gut gemeinte Mitteilung bleibt folgenlos – auch das sollte in den ethischen Blick rücken.

Zudem ist das Recht auf Irrtum zentral. Kein Mensch kommuniziert fehlerfrei. Entscheidend ist nicht, Fehler zu vermeiden, sondern mit ihnen offen und lernbereit umzugehen. Ethik beginnt dort, wo man sich die eigene Fallibilität eingesteht und bereit ist, aus Irrtümern zu lernen.

Schließlich bleibt die Frage nach der langfristigen Wirkung: Trägt mein Beitrag zur Qualität des öffentlichen Gesprächs bei? Hilft er, Verständigung zu fördern, Ambivalenz auszuhalten, Komplexität zu erklären? Wer sich diesen Fragen stellt, denkt über die drei Siebe hinaus – und zugleich in ihrem tiefsten Sinn.

Gesamtfazit: Ethik im Dialog – Eine Einladung zur bewussten Kommunikation

Die drei Siebe des Sokrates wirken auf den ersten Blick schlicht, fast naiv. Doch in ihrer Einfachheit liegt eine bemerkenswerte Tiefe. Sie fordern uns dazu auf, innezuhalten – in einer Zeit, die auf Beschleunigung ausgerichtet ist. Sie fordern Verantwortung – in einer Kultur, die oft auf Wirkung ohne Rücksicht auf Folgen zielt. Und sie fordern Substanz – in einem medialen Klima, das allzu oft Oberflächen produziert.

Wahrheit, Güte und Notwendigkeit sind keine absoluten Maßstäbe, aber sie können Orientierung geben. Als ethischer Kompass laden sie dazu ein, bewusster mit Sprache, Information und Wirkung umzugehen. Sie machen deutlich, dass Kommunikation nicht nur Austausch ist, sondern Beziehung – und damit auch ein Raum für Gestaltung, für Einfluss und für Menschlichkeit.

Gleichzeitig bleibt es notwendig, die Siebe kritisch zu befragen, sie in ihren Grenzen zu erkennen und durch weitere Überlegungen zu ergänzen. Kommunikation geschieht nie im luftleeren Raum: Sie ist eingebettet in technische Systeme, kulturelle Prägungen, psychologische Muster und rechtliche Rahmenbedingungen. Wer diese Vielschichtigkeit anerkennt, wird die Siebe nicht als starre Regeln, sondern als lebendige Orientierung verstehen.

Am Ende ist es genau das, was die sokratische Haltung ausmacht: das Streben nach Einsicht, nicht nach Absolutheit. Die Bereitschaft zum Gespräch, nicht zur Belehrung. Und die Offenheit, Irrtümer zuzulassen – nicht, um sie zu rechtfertigen, sondern um daran zu wachsen. In diesem Sinne sind die drei Siebe keine Antwort – sondern eine Einladung: zur achtsamen, verantwortungsvollen und dialogischen Gestaltung unserer Kommunikationskultur.

Immer wieder erstaunlich wie zeitlos gültig solche Geschichten sind.